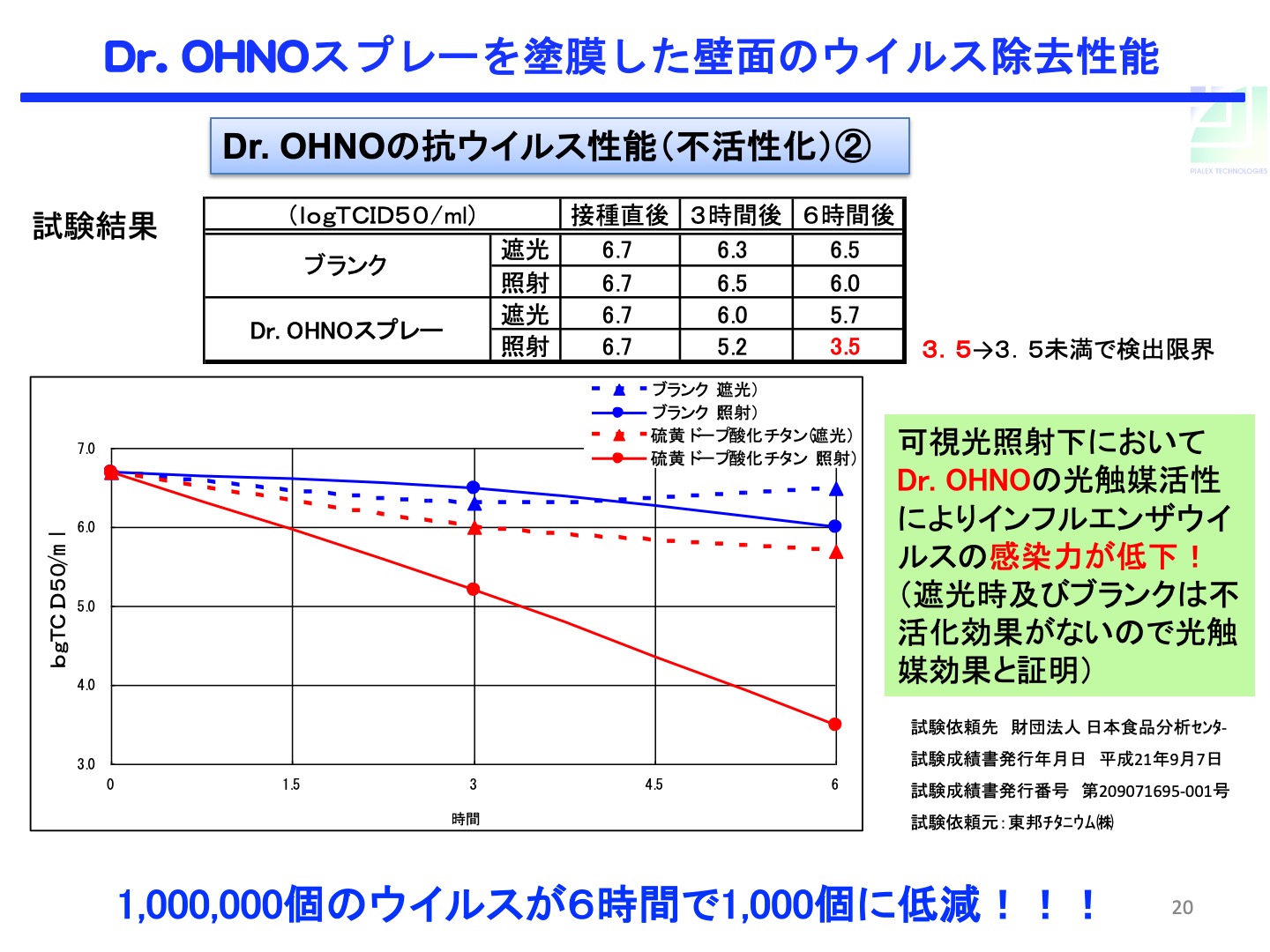

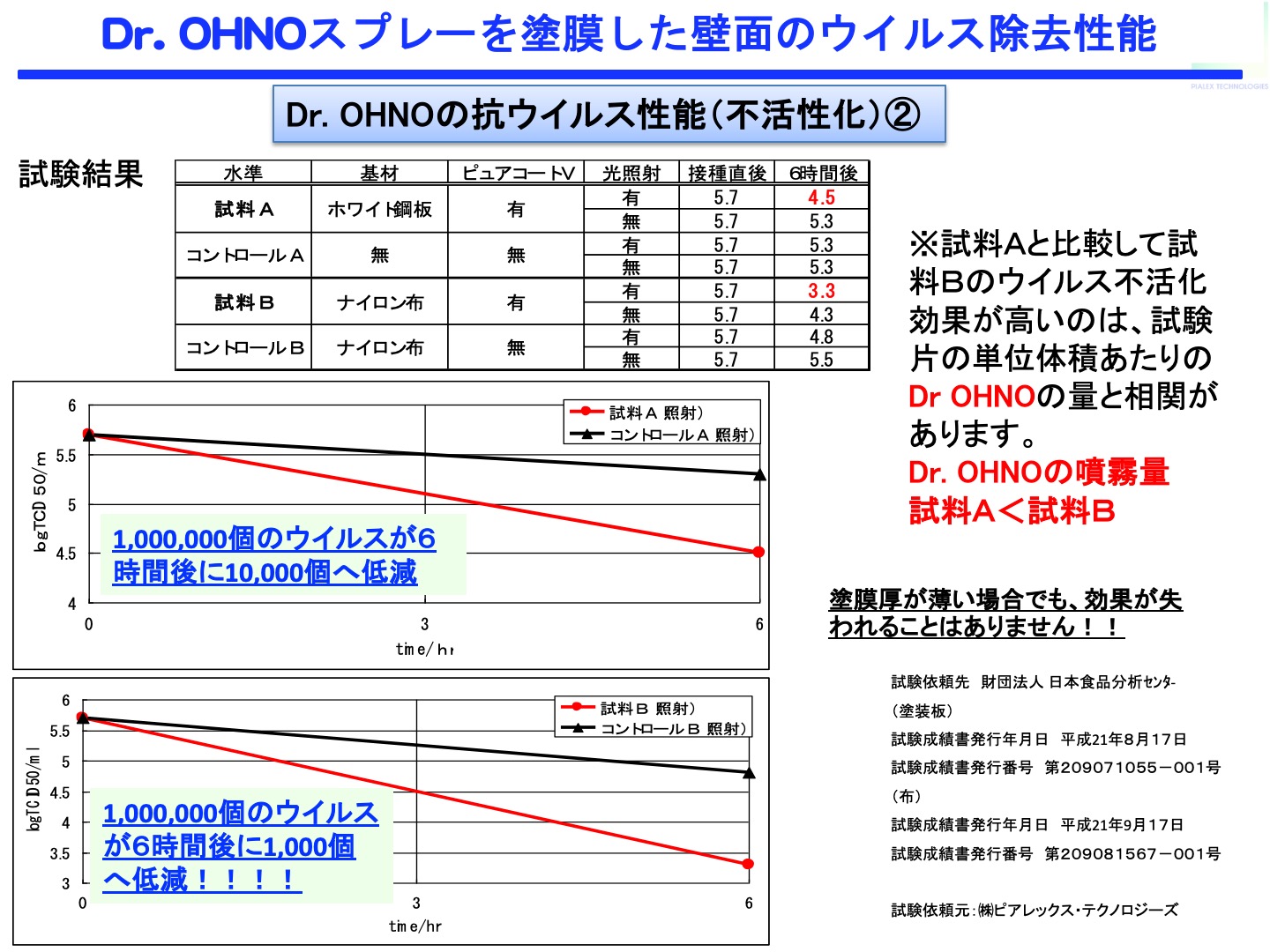

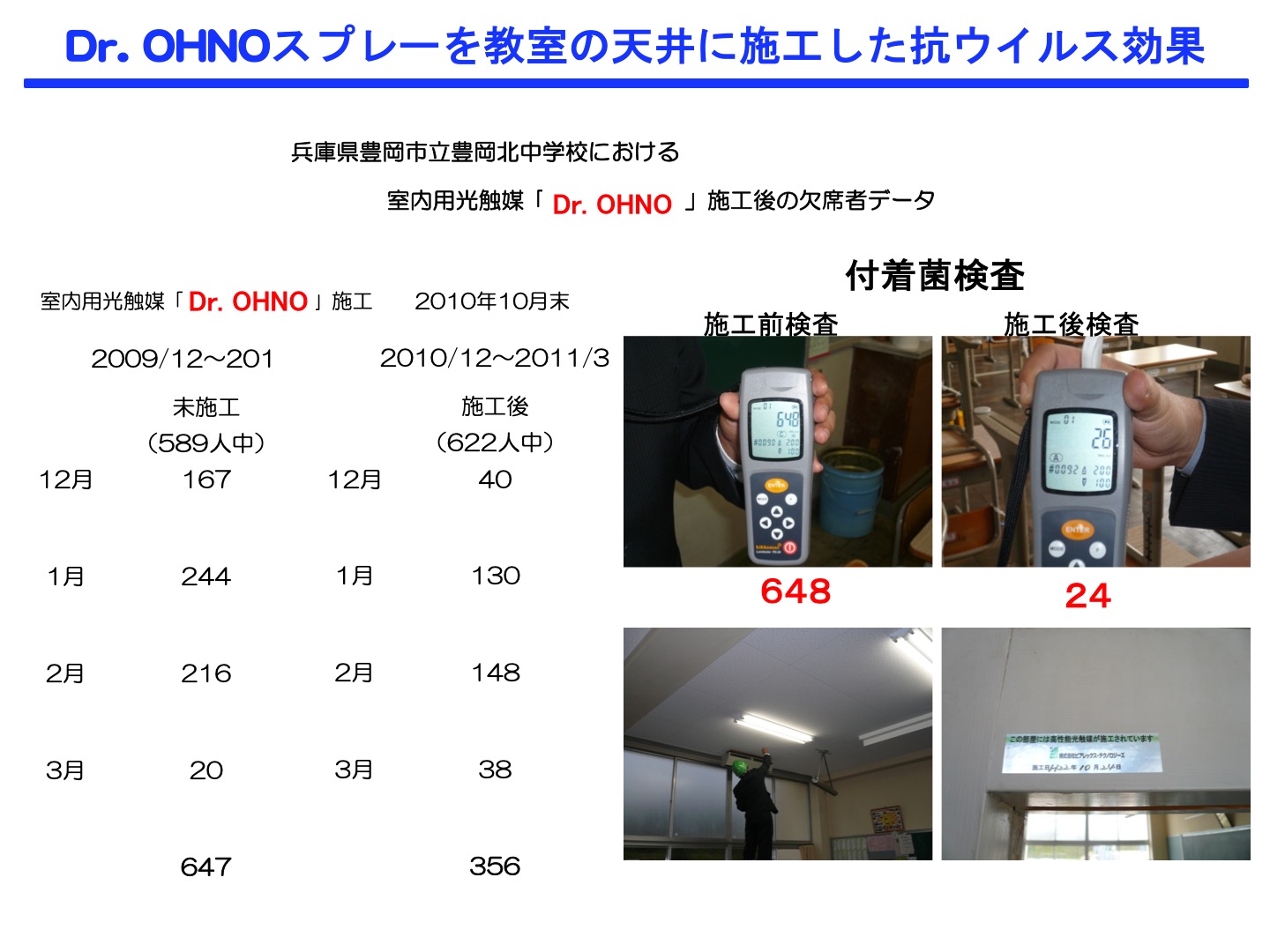

開発を続けていた次世代型の超高感度室内光対応型酸化チタン光触媒(第2世代型:NEDOプロジェクト:循環社会構築型光触媒産業創生プロジェクト 責任者 橋本和仁 により開発)は、抗菌、抗ウイルス、抗カビなどの非常に高い性能を発揮することから(株)トップランにより更に開発が進められ、一般家庭で室内の壁、カーテンなどに使えるスプレー式の製品が開発され2020年4月にDr. OHNOとして発売されました。詳細はhttps://toprun-tms.com/news/261/またはhttp://toprun-tms.com/drohnopremium/にアクセスしてみてください。素晴らしい製品です。よろしくお願いします m(_ _)m。

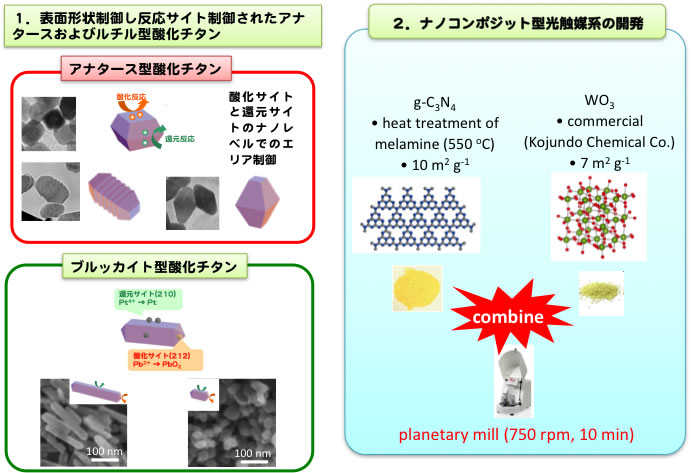

構造制御型酸化チタンおよびハイブリッド型光触媒を用いて炭酸ガス資源かプロセスの開発を推進している。

ここに紹介した光触媒系を開発し、光照射下で、炭酸ガスを還元してメタノールやギ酸などが生成することが明らかになりつつ有り、更に高活性な触媒系の開発を行っている。

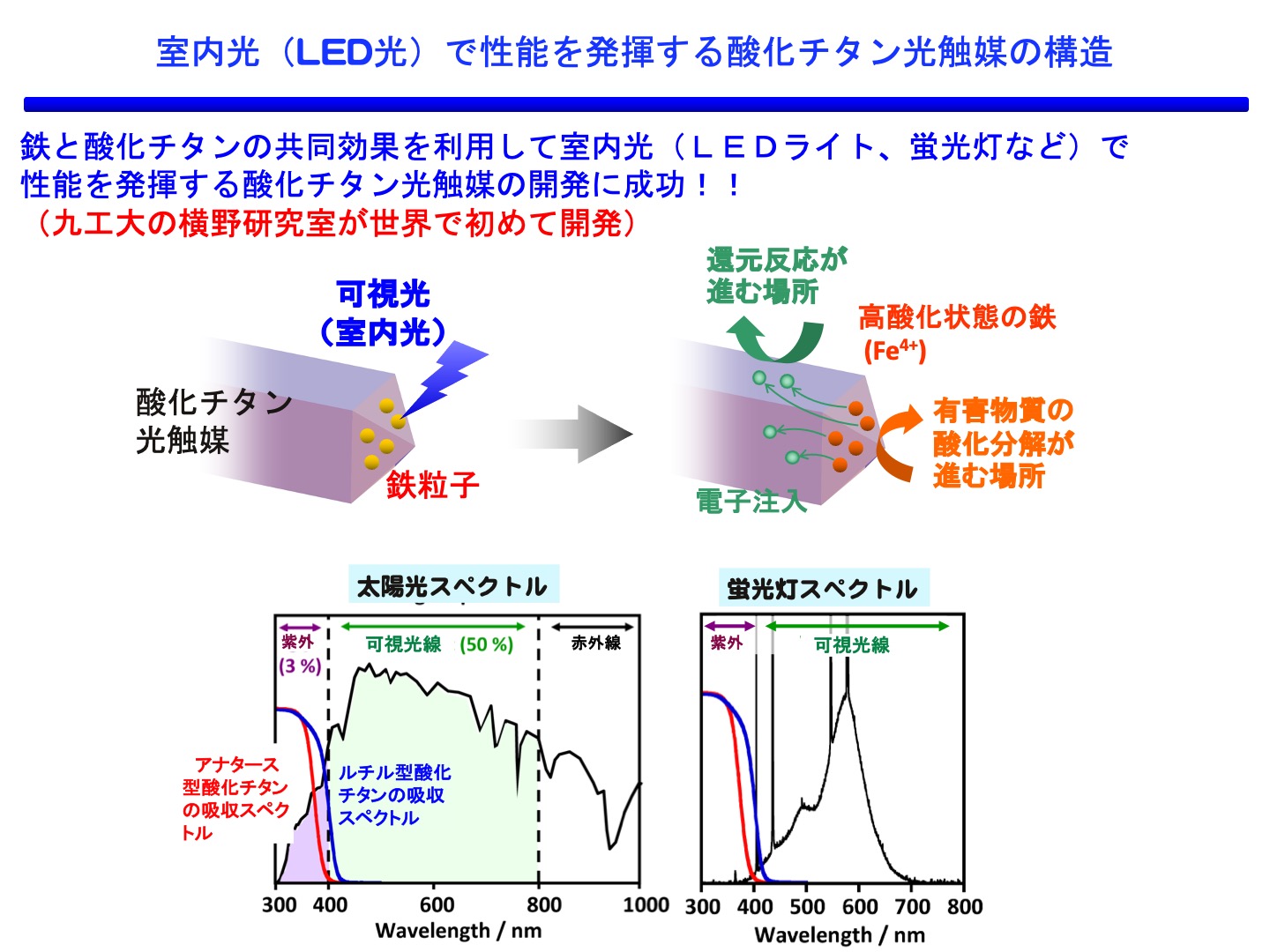

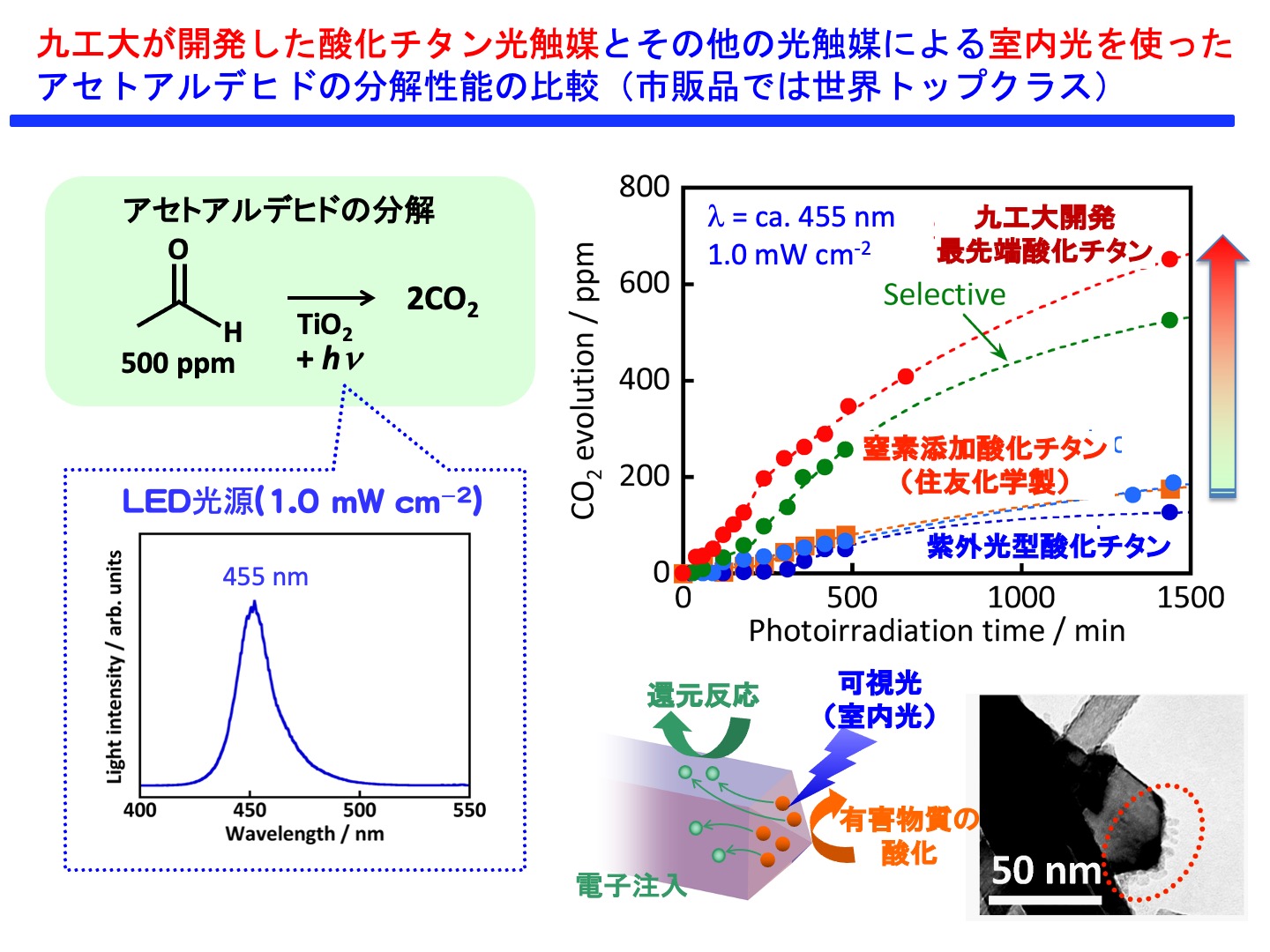

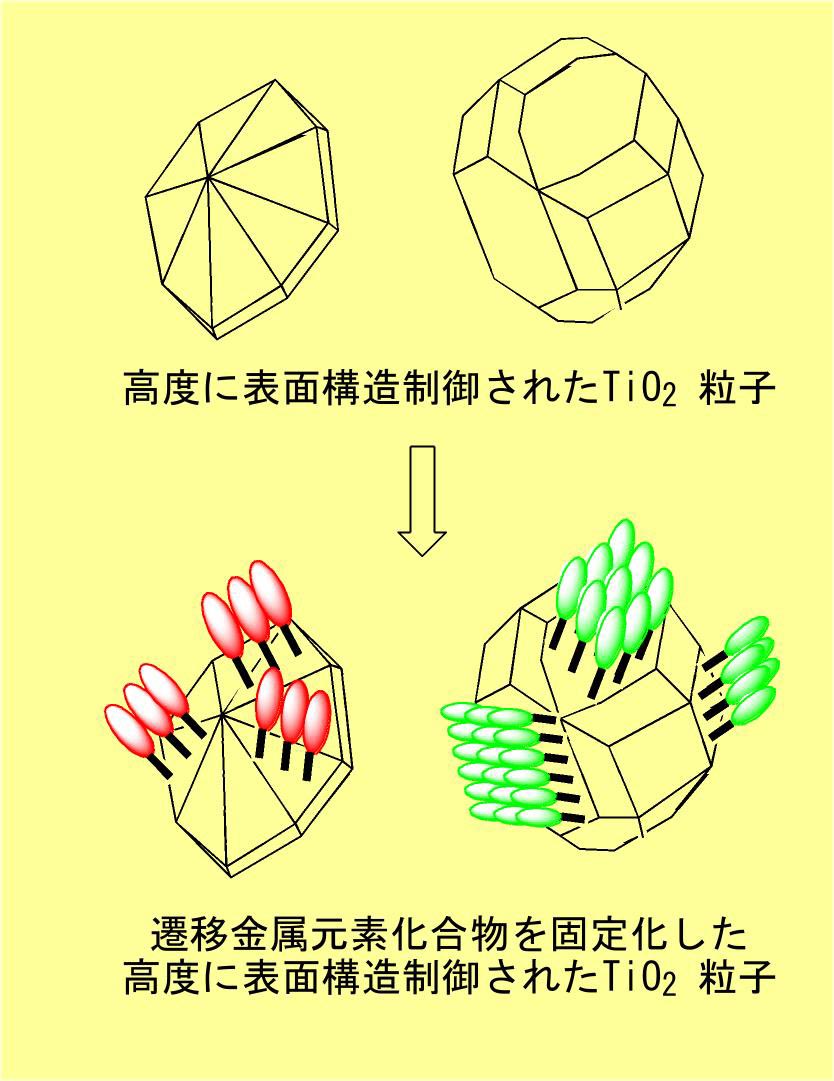

鉄イオンを結晶面選択的に担持した表面構造制御型酸化チタンナノ粒子

(超高感度可視光応答型酸化チタン光触媒)の開発

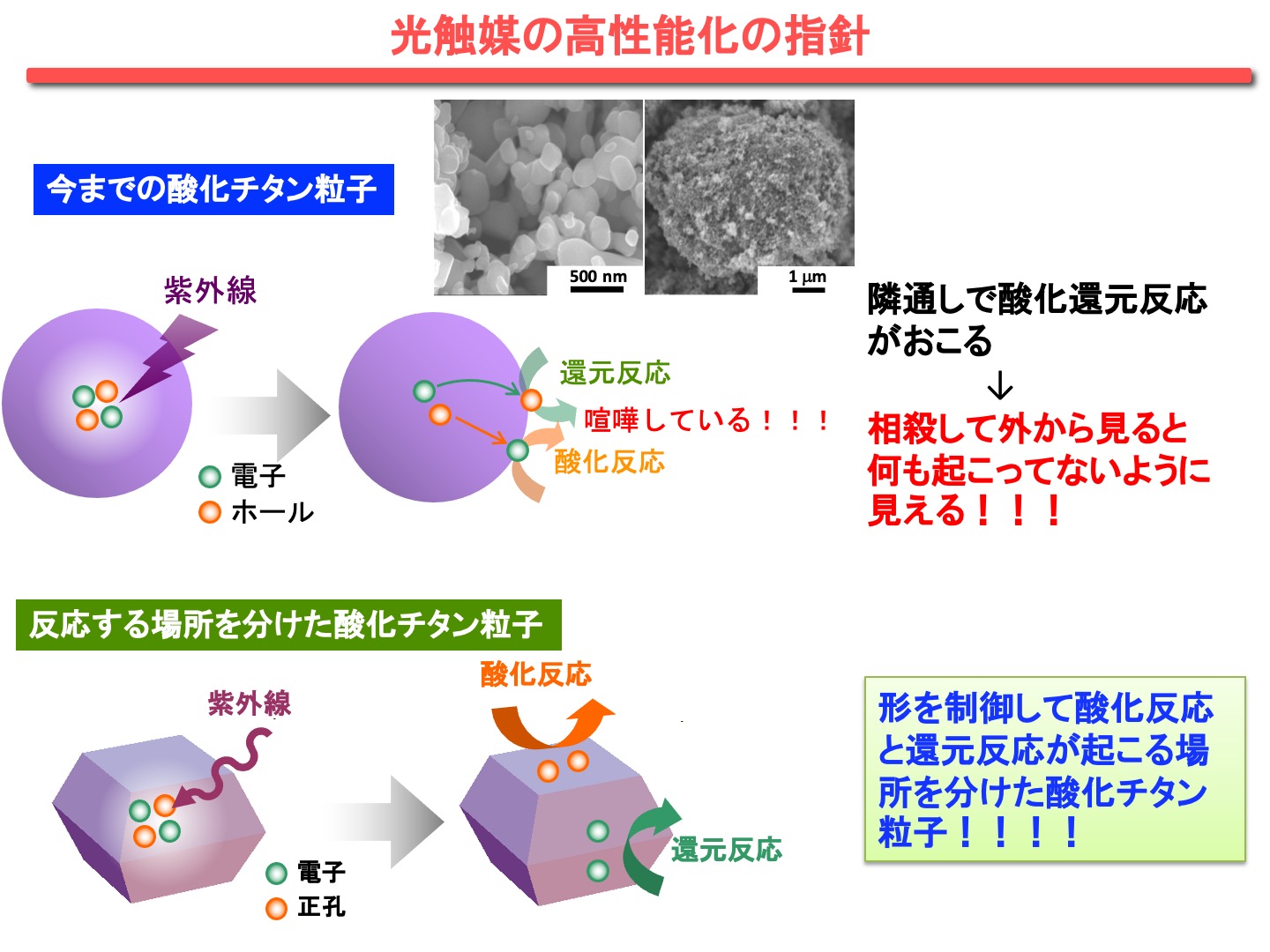

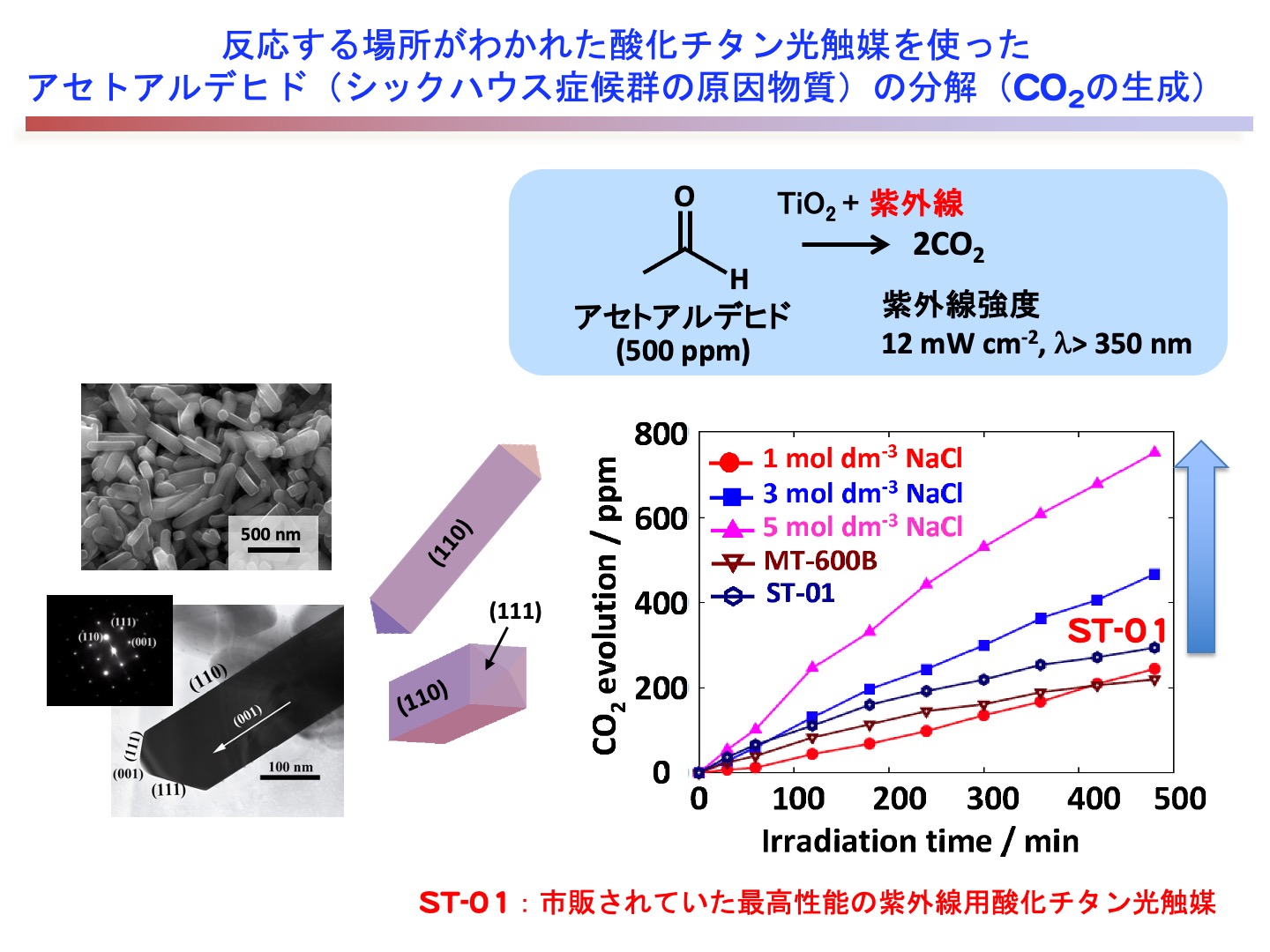

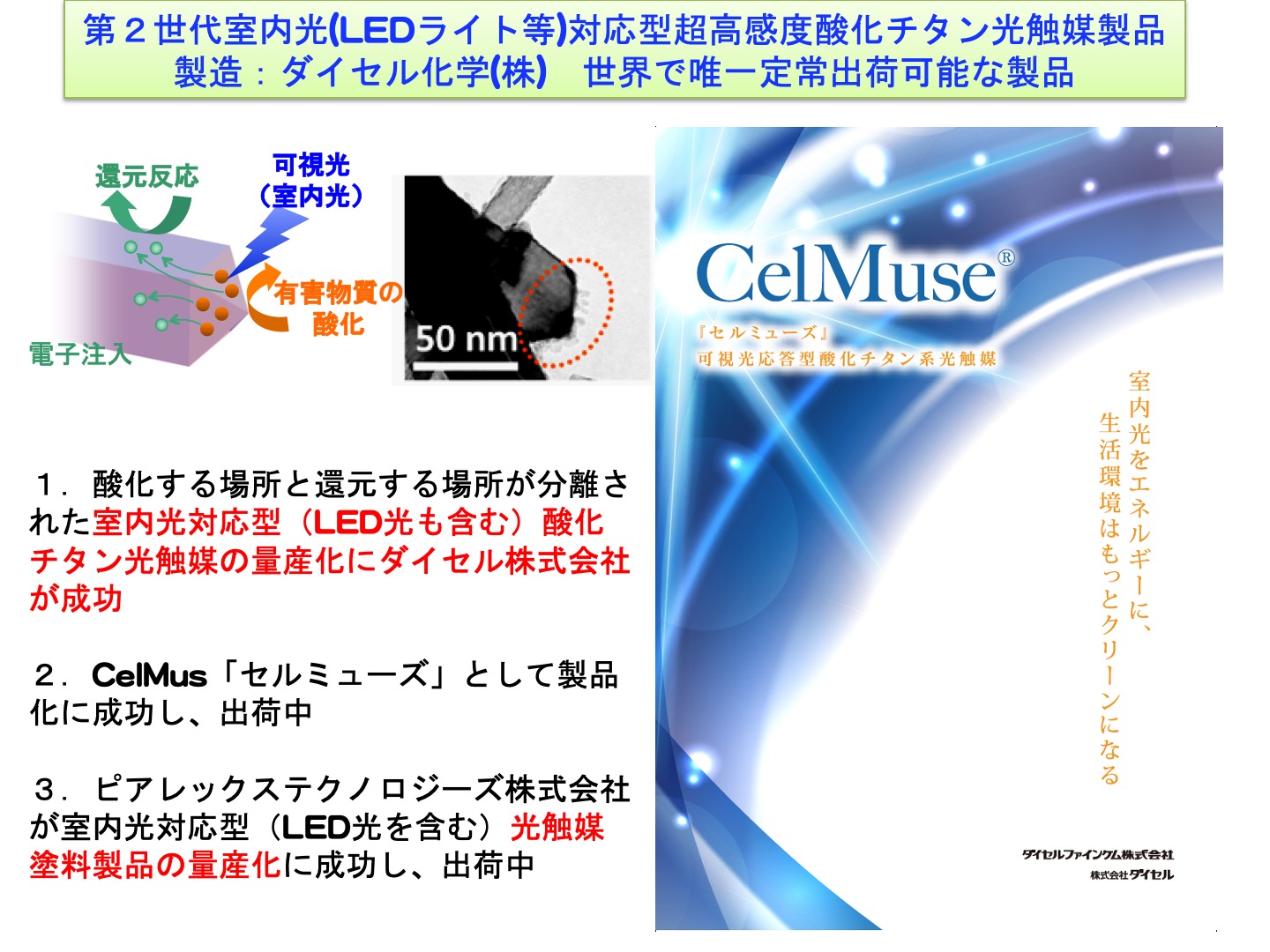

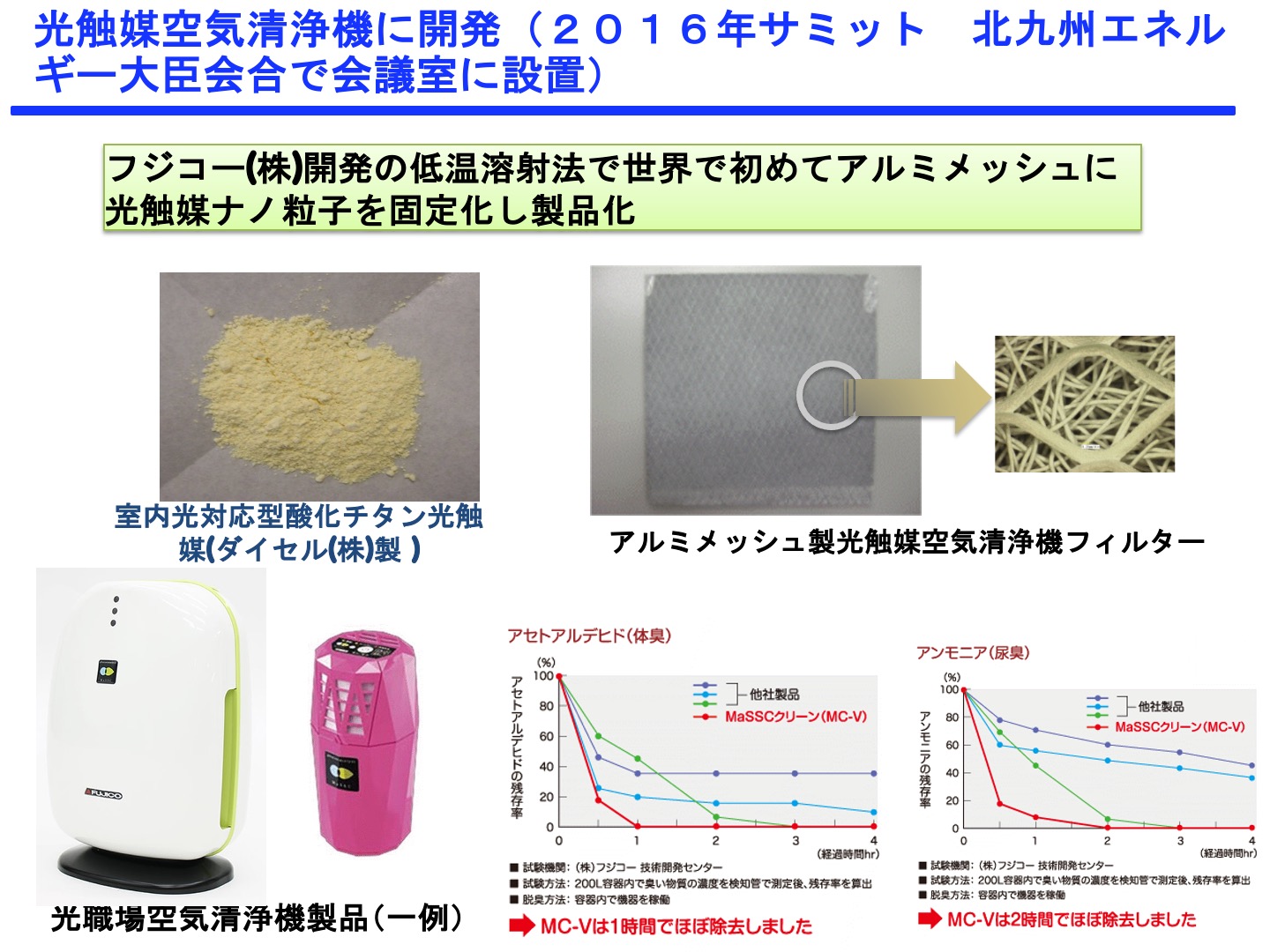

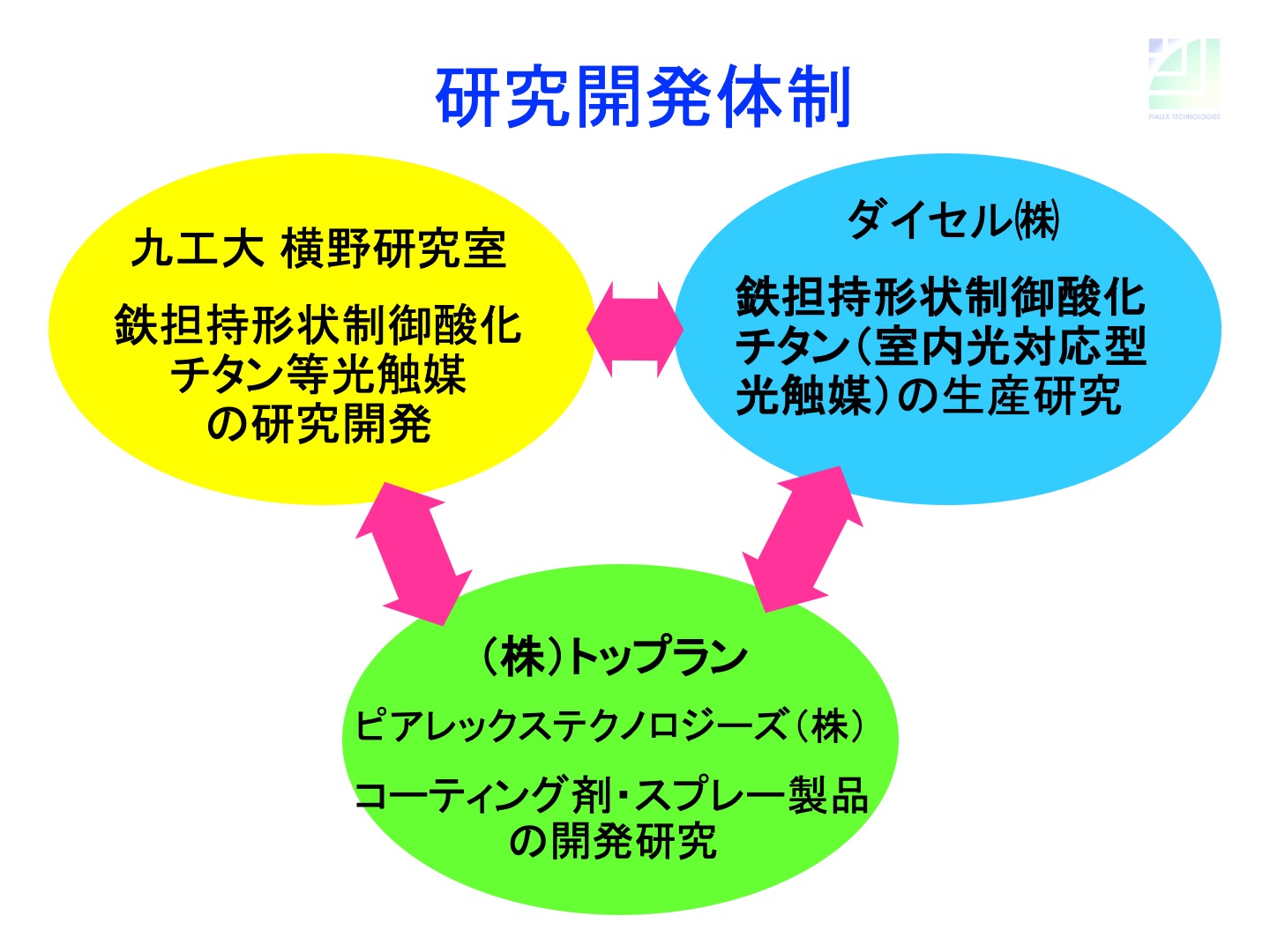

酸化チタンナノ粒子の表面反応場制御を行う第一歩として、表面構造が制御された(特定の結晶面が露出した)酸化チタンを(株)ダイセルと協同開発してきた。これらの粒子において,結晶面による反応性の違いについて解析を行った結果、異なる露出結晶面から構成される酸化チタン粒子状では、結晶面の特性によって酸化と還元の反応場が分離され、効率よく反応が進行するこという結果が得られている。更に研究を進めた結果、ナノレベルで表面構造制御されたルチル・アナタース・ブルッカイト型の結晶構造を有する酸化チタン粒子の開発・製造と、金属イオンとの複合化による可視光応答化技術を確立し、超高感度可視光応答型酸化チタン光触媒の開発・製造・販売にに至った。

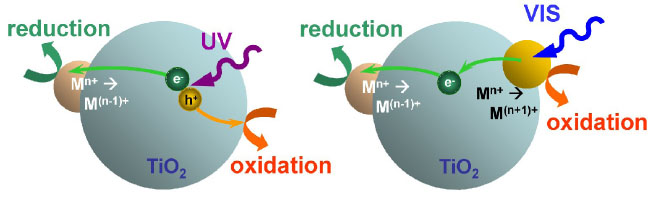

光触媒ナノ粒子上の反応の概念図と表面構造制御した酸化チタンナノ粒子

開発したこれらの粒子を用いて、鉄イオンを酸化サイトに結晶面選択的に担持する方法を世界で初めて確立し、超高感度可視光応答型酸化チタン光触媒の開発に成功した。

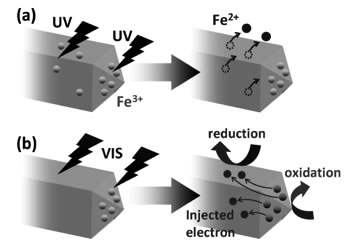

Fe3+イオン修飾された反応場分離型可視光応答光触媒 (a) 結晶面選択的Fe3+イオン修飾法, (b) 可視光触媒反応.

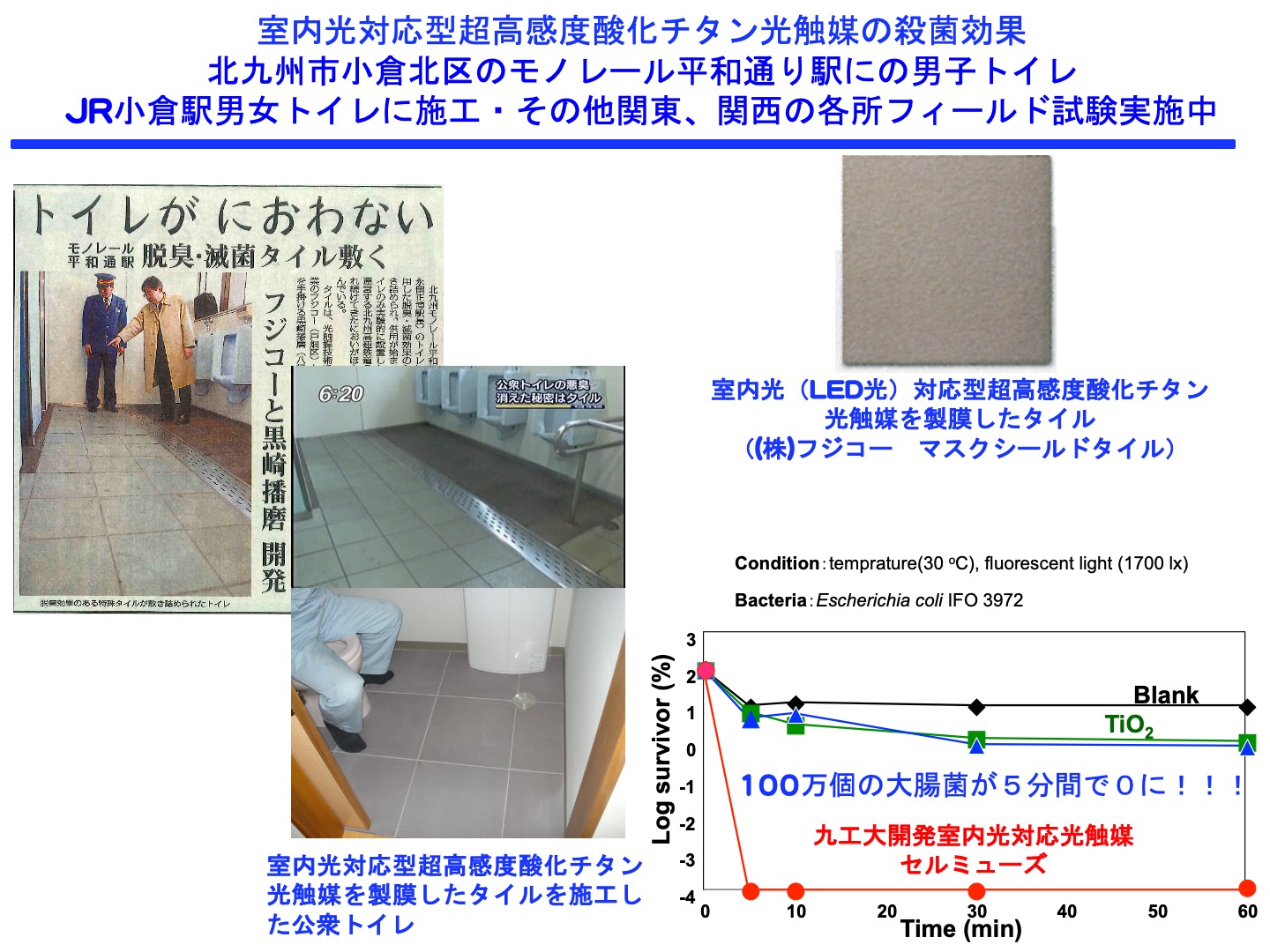

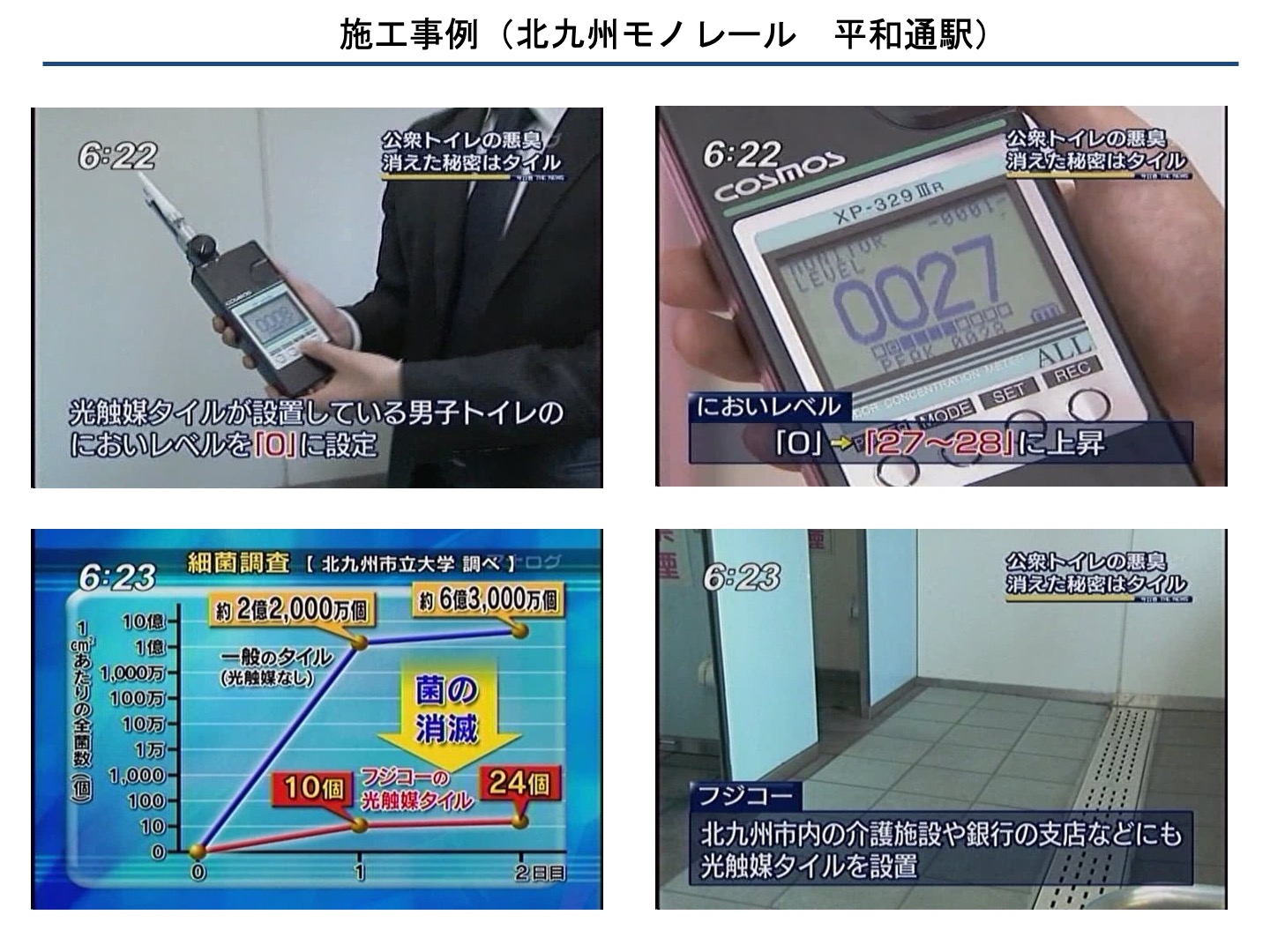

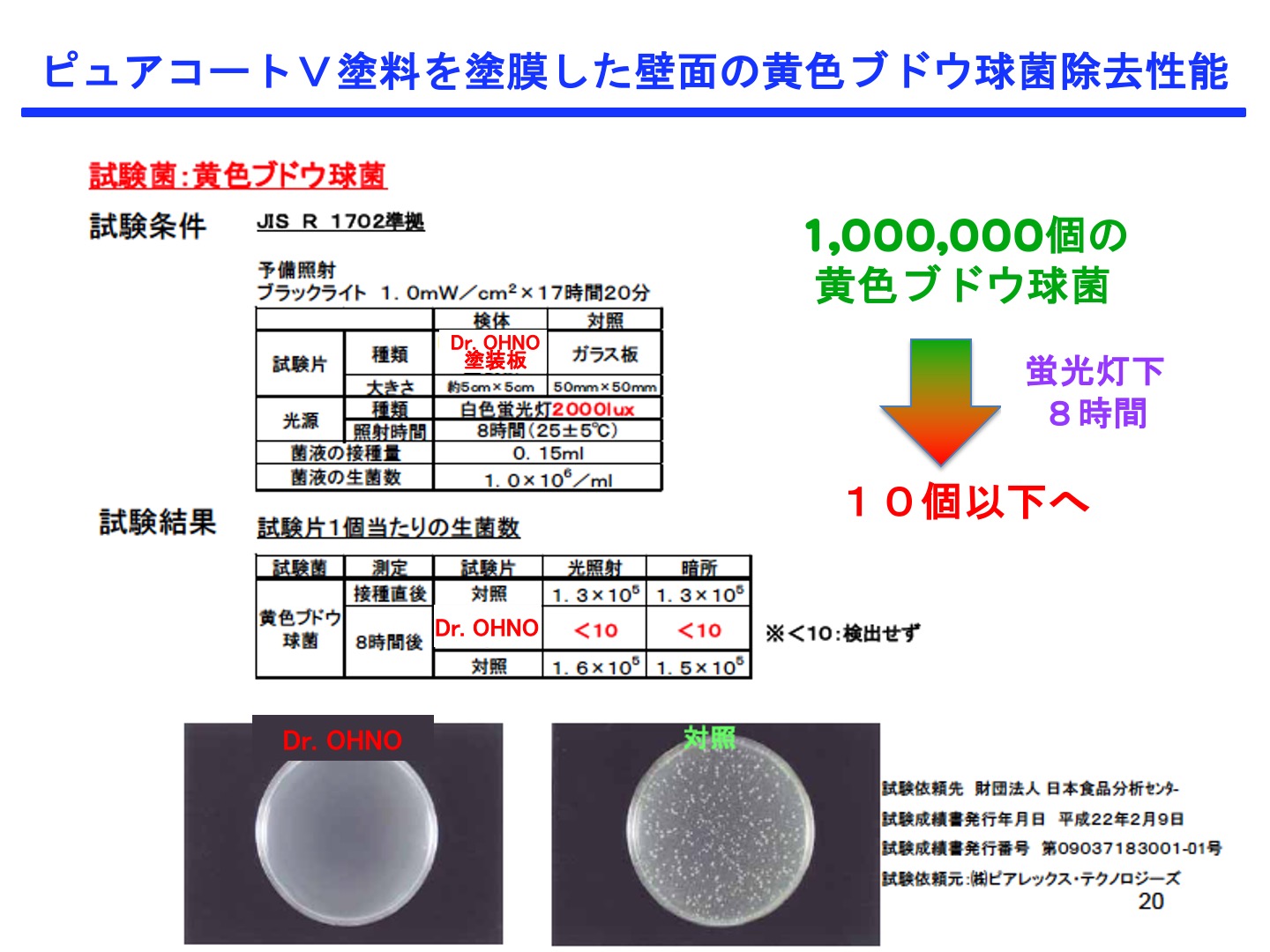

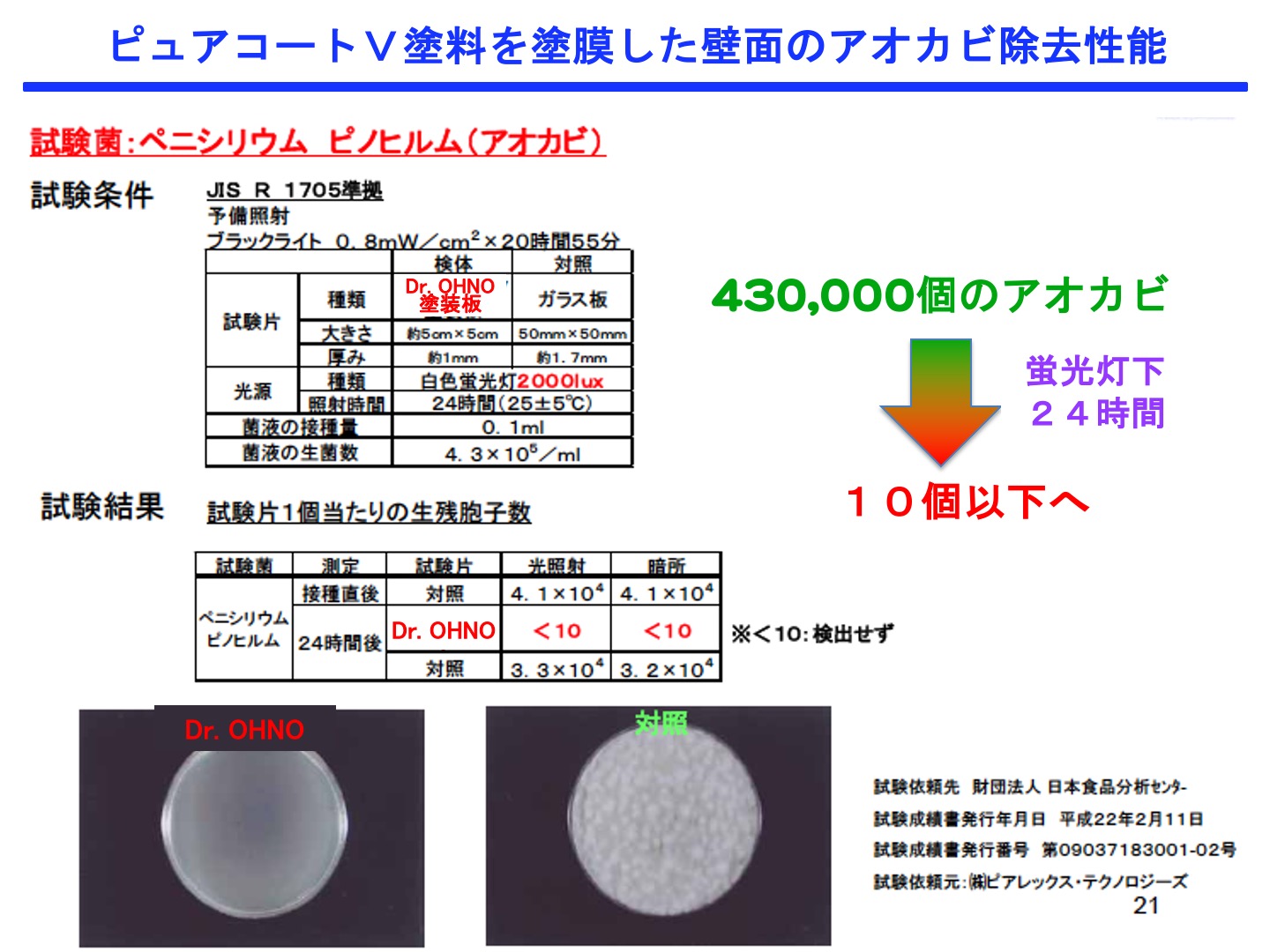

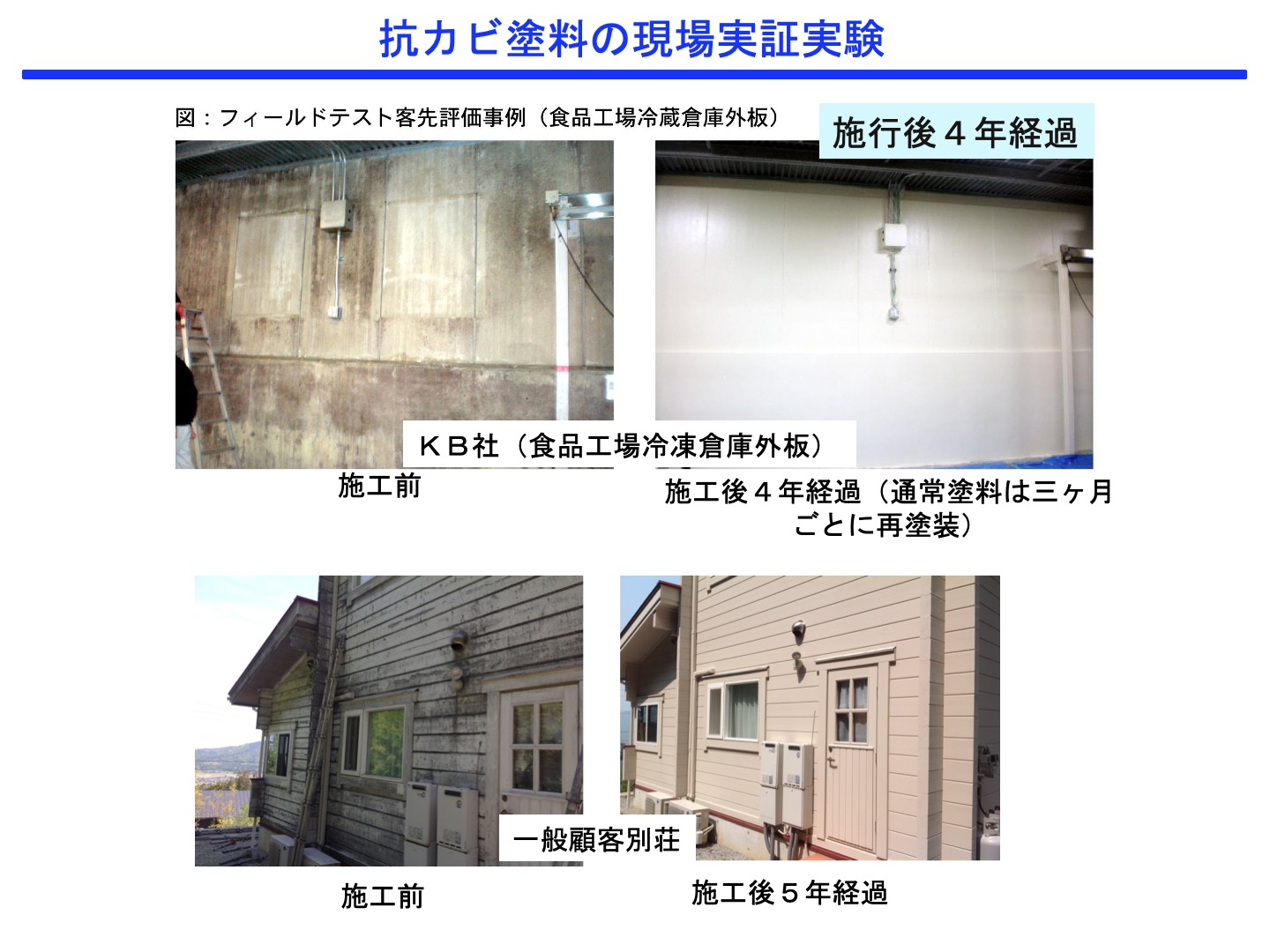

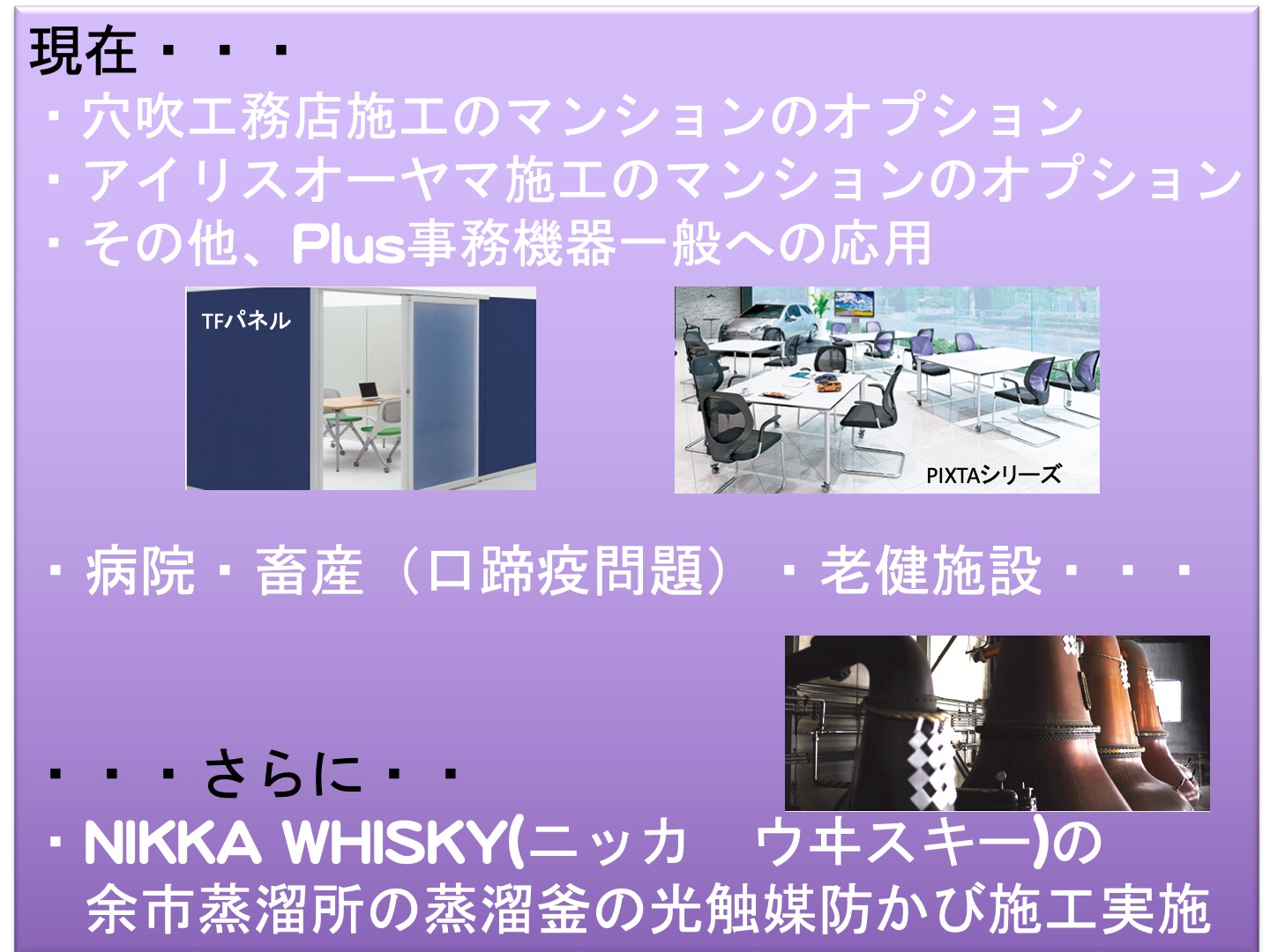

開発した超高感度可視光応答型酸化チタン光触媒(第2世代型)は、(株)ダイセルより、分散液として製造・販売されている。更に、塗料に関しては、(株)ピアレックステクノロジーズ、(株)ティオテクノが開発すると共に販売を行い、抗カビ性能を飛躍的に向上させた改良型塗料を(株)西井塗料が販売を行っている。(私の研究室で以前開発した第1世代型可視光応答型酸化チタン光触媒の塗料も含めて、既に国内外で5年以上にわたる多くのフィールド試験実施し、高い評価を受けている。)

(A)紫外光照射下での光触媒反応の模式図 (B)可視光照射下での光触媒反応の模式図

酸化チタンに高分散で種々の金属イオンを担持した酸化チタンの光触媒反応の模式図

紫外光照射下では、担持した金属イオンは電子アクセプターとして機能し、効率よく励起電子をトラップすることで、電荷分離が促進されることにより、光触媒活性が大きく向上する。一方、可視光照射下では、表面に担持した金属イオンが励起され、電子が酸化チタンに注入される。この反応に伴って、金属イオンは酸化体となり、種々の有害化学物質を酸化分解してはじめの酸化状態に戻る。また、酸化チタンに注入されたでんしは、光が当たっていない金属イオンにトラップされ、酸素と反応して消費されていく。

このように、高分散で金属イオンを純粋な酸化チタンに担持することで、励起波長によって機能をスイッチングさせる金属イオン助触媒を紫外光型酸化チタン光触媒表面に担持することで、高感度酸化チタン光触媒を開発することに成功した。(^_^)v

光触媒の光の利用率を極限まで向上するために、通常では紫外光照射でしか活性を発現しない二酸化チタン、チタン酸ストロンチウム、酸化ジルコニウムなどの金属酸化物を可視光で活性を発現する触媒へ変換するための調製法の開発を行っています。

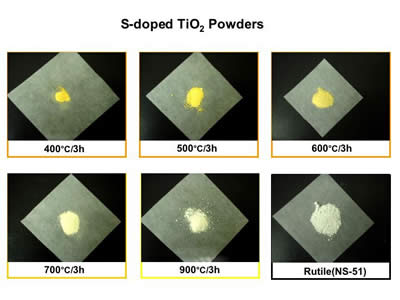

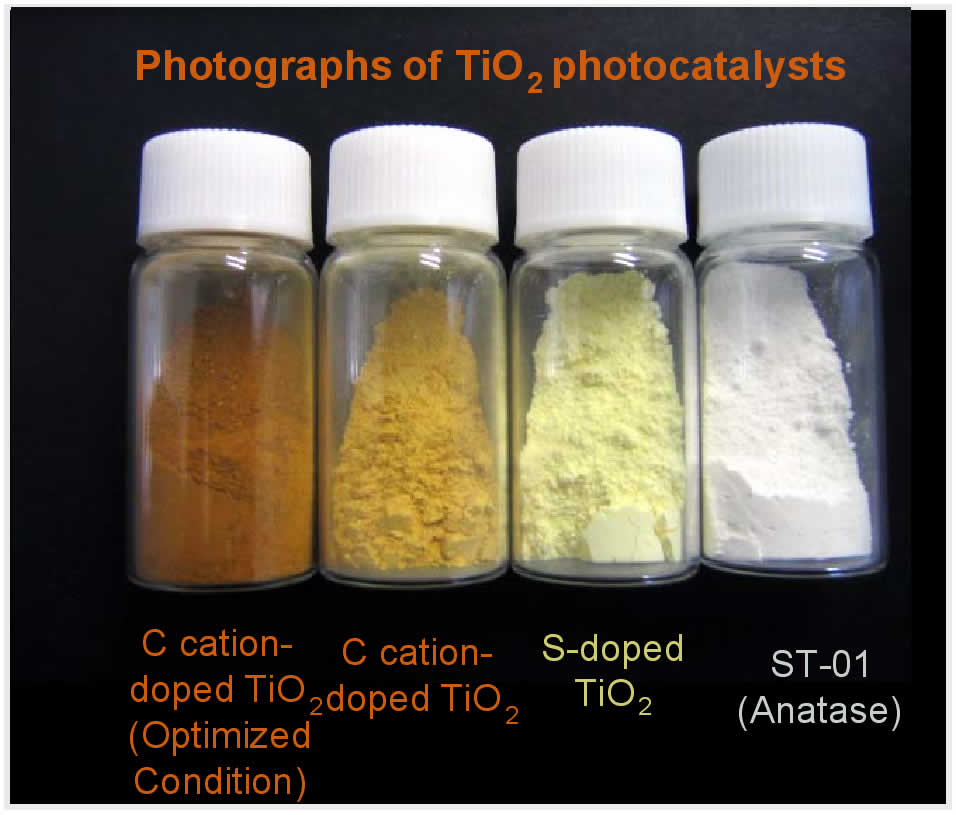

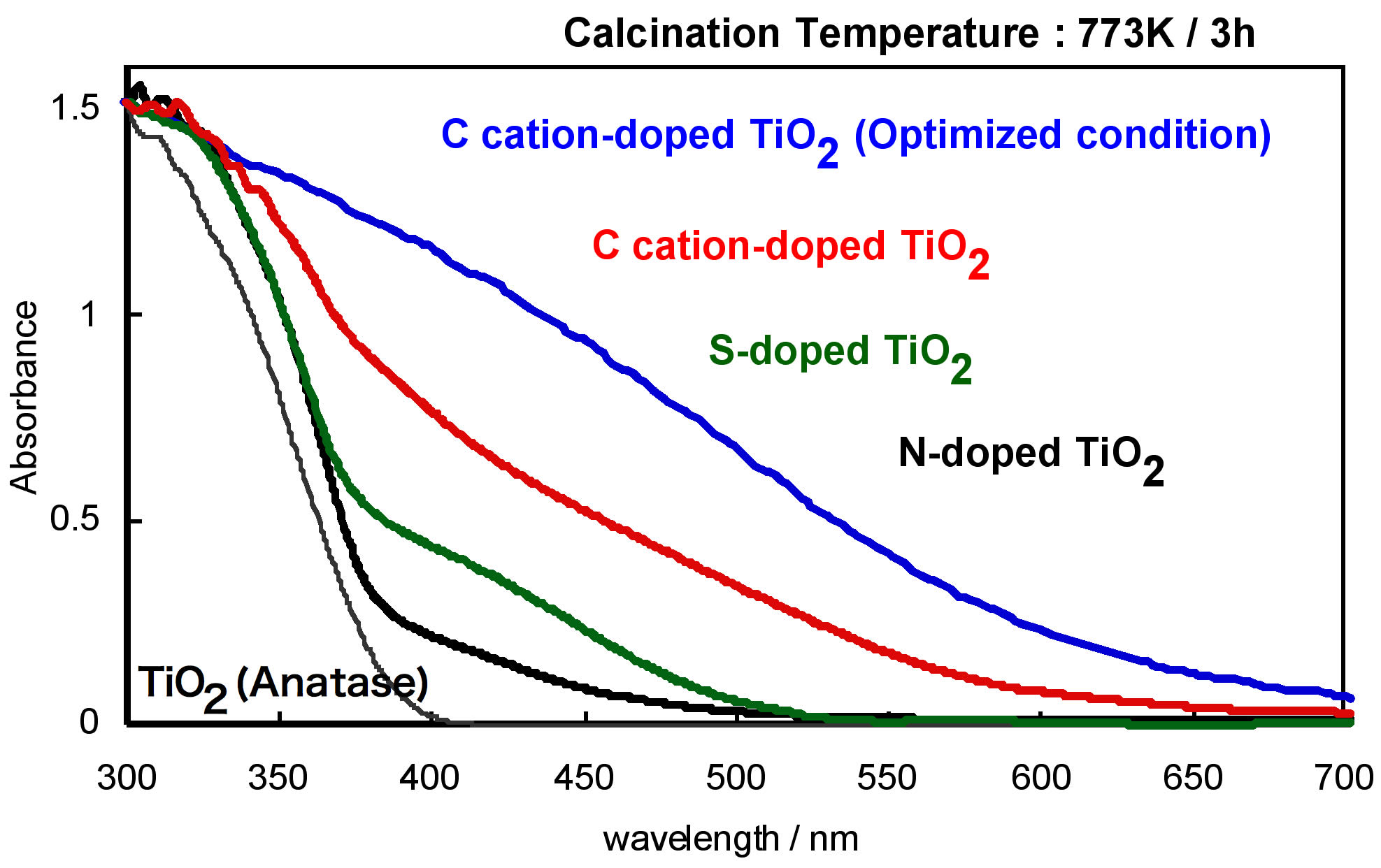

すでに、窒素原子を二酸化チタンにドープすることにより可視光照射下で活性を発現することが報告されていますが、可視部の吸光係数は極めて小さく、十分に活性が高いとは言えません。一方、計算化学的には硫黄原子の導入により、二酸化チタンが可視光応答性を発現する可能性が示唆されているが、硫黄原子はアニオン状態ではイオン半径が大きいために、二酸化チタンの酸素原子と置換することは極めて困難であることも指摘されています。そこで、我々は硫黄原子をカチオン状態とし、イオン半径を減少させることで二酸化チタンの結晶格子間に導入することに成功しました(図1各温度で焼成した粉末の写真。日刊工業新聞・平成15年6月24日掲載)。

図1.硫黄ドープ二酸化チタン粉末と未ドープのルチル型二酸化チタン粉末

つまり、硫黄原子を酸素と交換する手法ではなく、カチオン状態の化合物として格子間に導入することで可視光応答型の硫黄ドープに酸化チタンの合成が世界で始めた可能になったのです。現在、この合成法の最適化とともに、紫外光でしか活性を発現しない他の金属酸化物半導体光触媒に対しても硫黄ドープによる可視光化について検討しています。

さらに、硫黄以外の元素のドープによる可視光応答型光触媒についても現在研究中です。これら開発した光触媒を用いて、光エネルギーによる高付加価値化合物の合成システムの開発も行っています(日刊工業新聞・平成15年6月24日および8月13日掲載)。

さらに、可視光に対する二酸化チタン光触媒の高感度化の研究を続けた結果、硫黄カチオンの他に炭素カチオンをチタンと置換することにより、さらに高い触媒活性を有する可視光応答型二酸化チタン光触媒の開発に成功しています。下に、その粉末の写真と紫外可視吸収スペクトルを示します(日経産業新聞・平成16年5月7日掲載)。

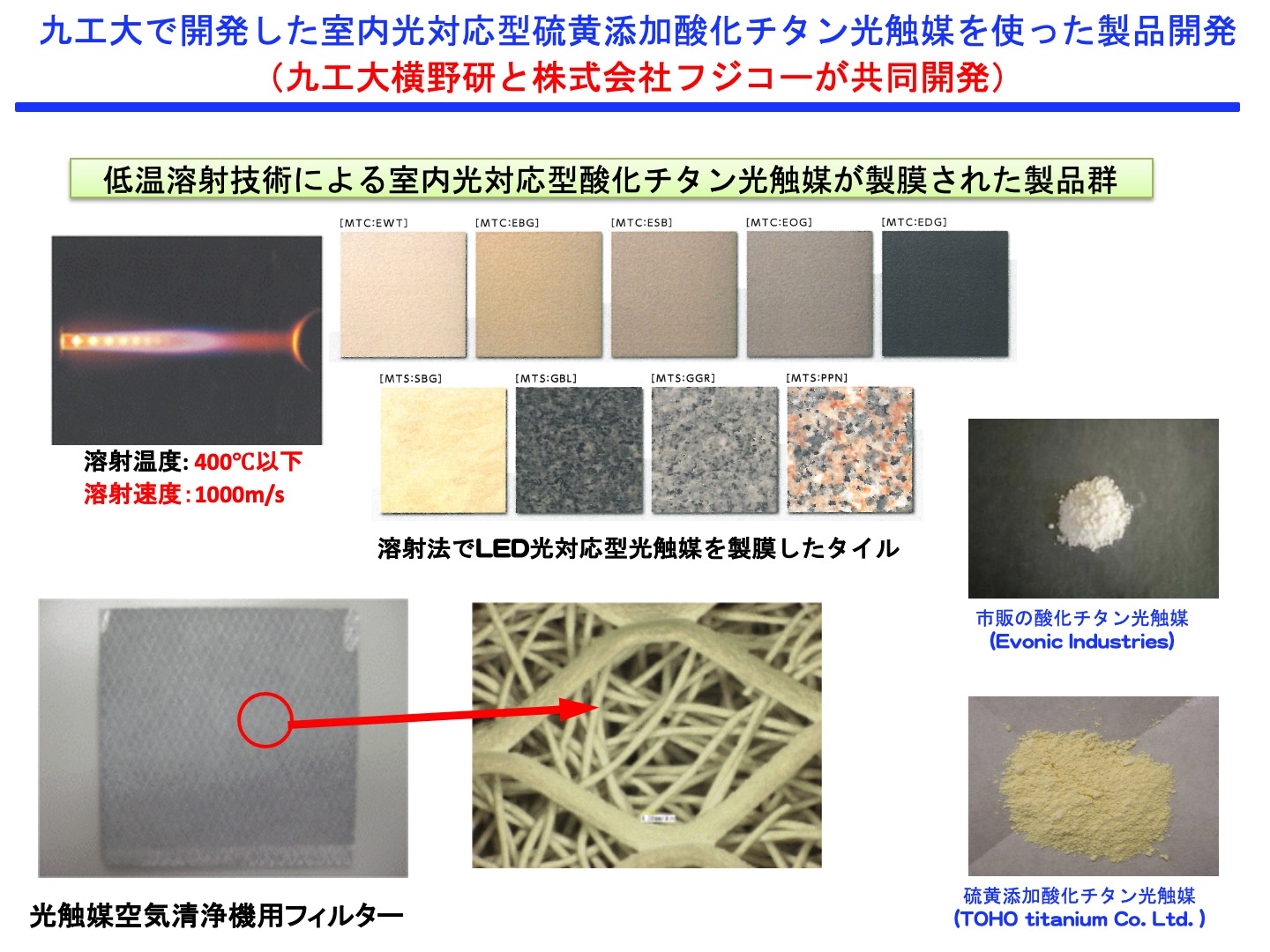

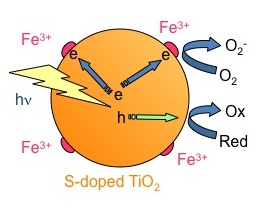

鉄三価イオンを高分散硫黄ドープ酸化チタンに担持することで、超高感度ハイブリッド可視光応答型光触媒の開発に成功し、可視光活性が飛躍的の向上することを見出し、特許の出願と論文を発表しました。(2007年)

さらに、東邦チタニウムとの共同研究を進め、量産型超高感度硫黄ドープ酸化チタンの製造に成功しました。(2007年)その性能は、可視光照射下で、従来品の4-7倍に達しました。さらに、スラリーの製造にも成功しました。従来品は、スラリー化により性能が80-90%程度低下しておりましたが、開発したスラリーは、性能低下がほとんどない超高活性な製品となりました。

Fe2O3を高分散で硫黄ドープ可視光応答型酸化チタンに担持した際の反応活性向上の模式図

光触媒表面上に高分散で担持された鉄イオンにより、励起電子がトラップされて、電荷分離が達成されることで反応性が格段に向上する。

ここで紹介した高感度可視光応答型光触媒は、粉体、スラリーともに、すでにパイロット生産されています。ご興味ある方は、是非 tohno@che.kyutech.ac.jpまでメールをお送り下さい。

金属酸化物光触媒ナノチューブの開発

ならびにナノ反応場制御技術の開発

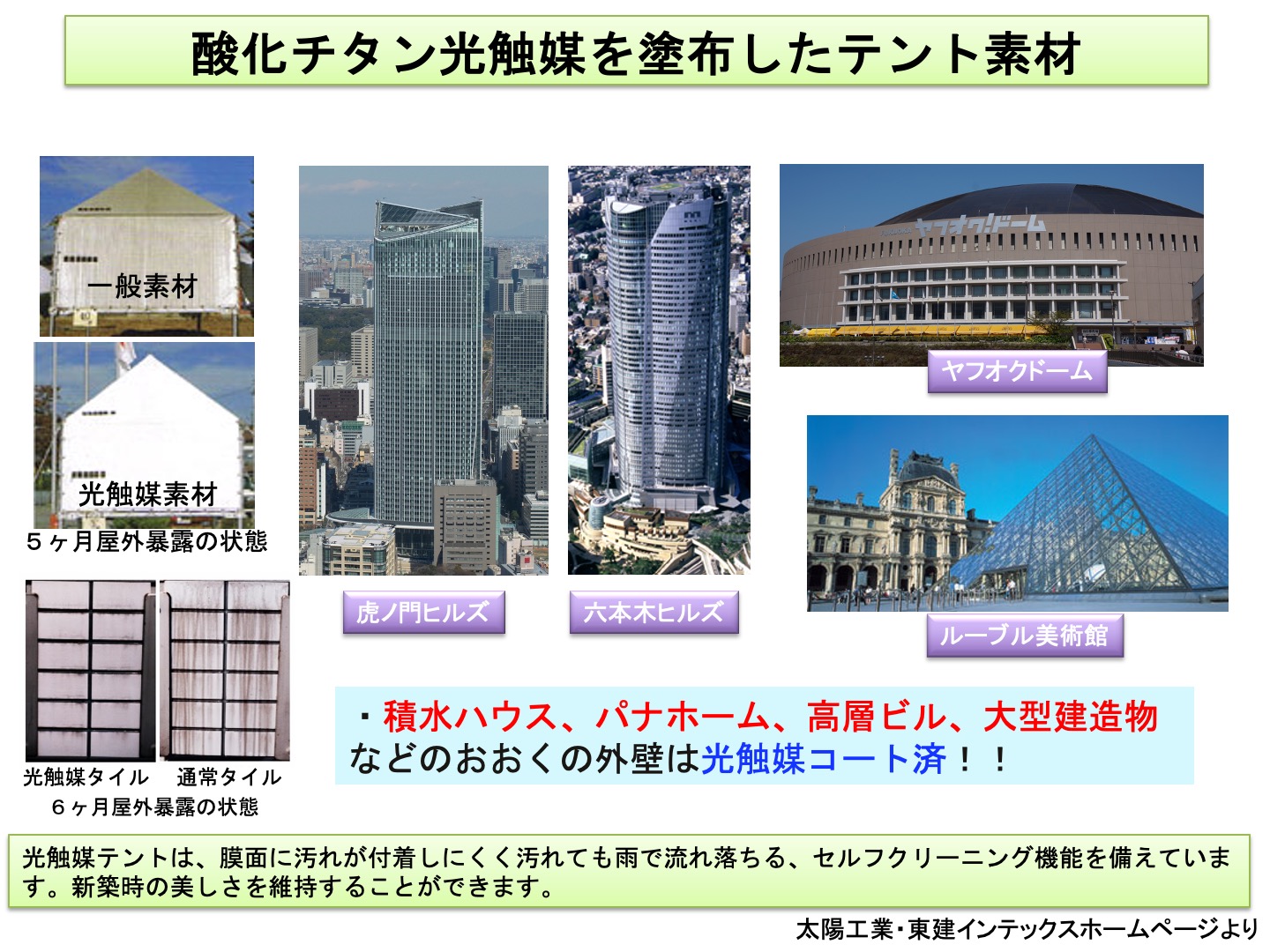

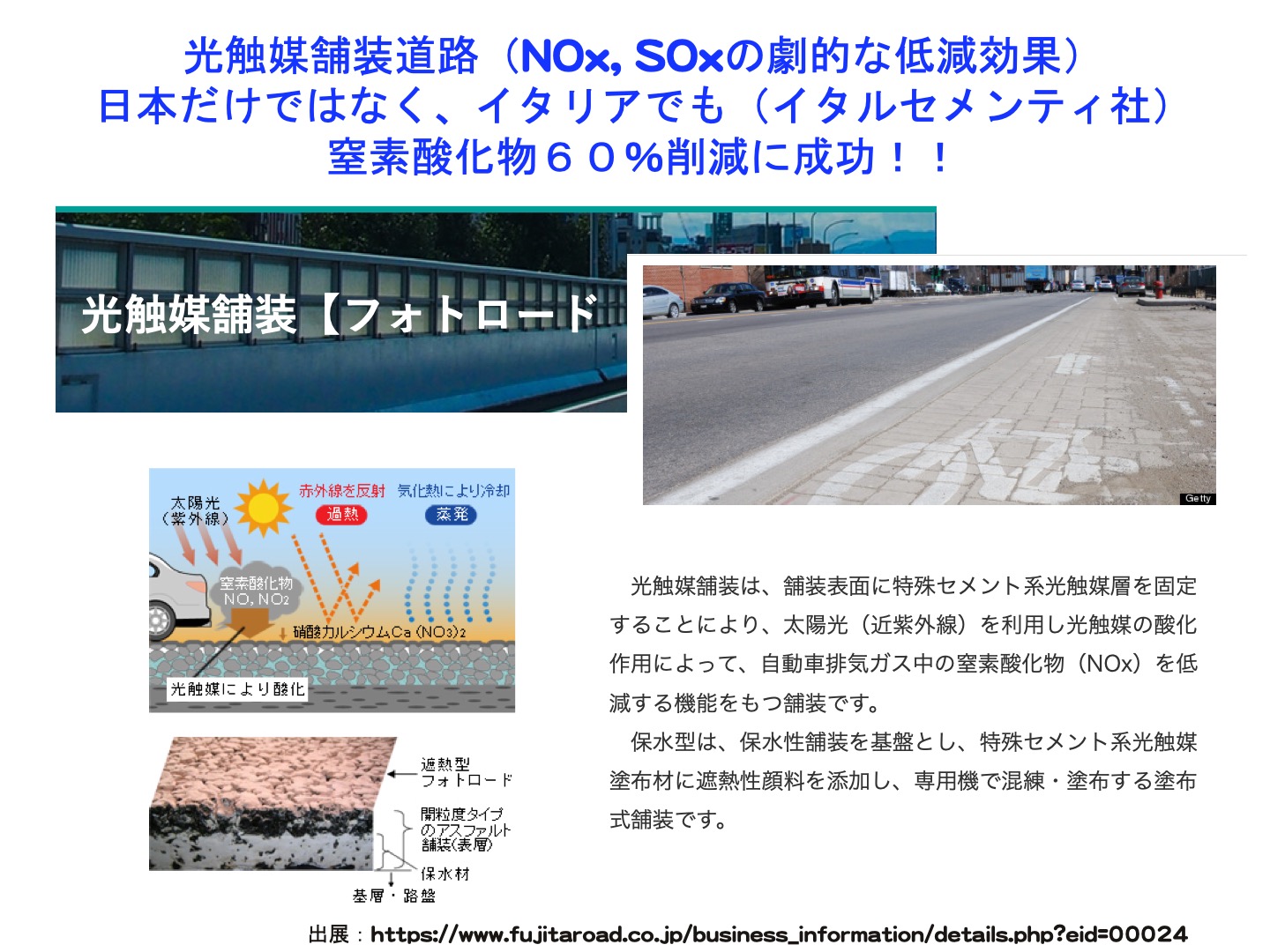

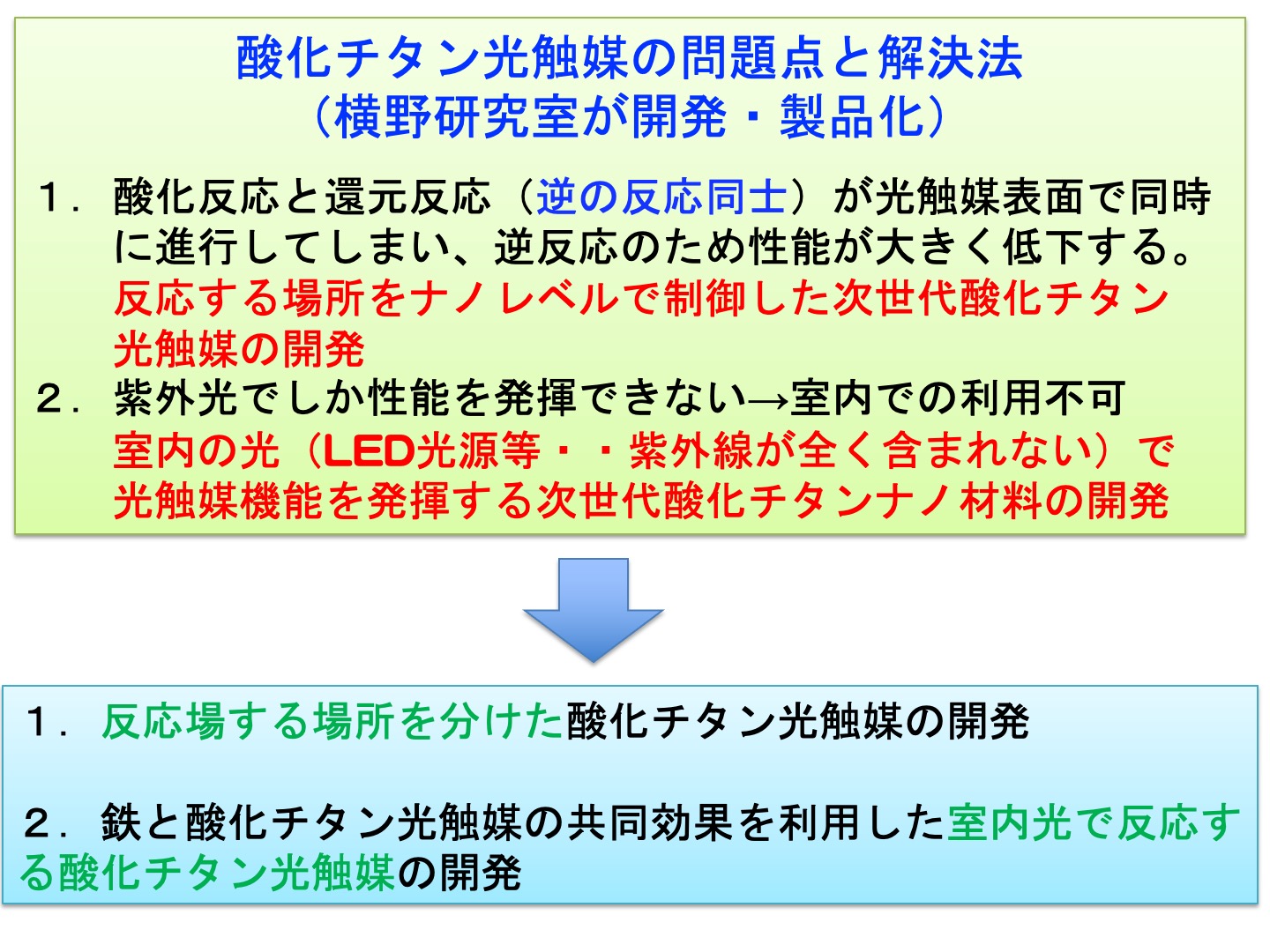

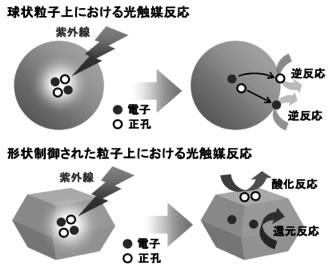

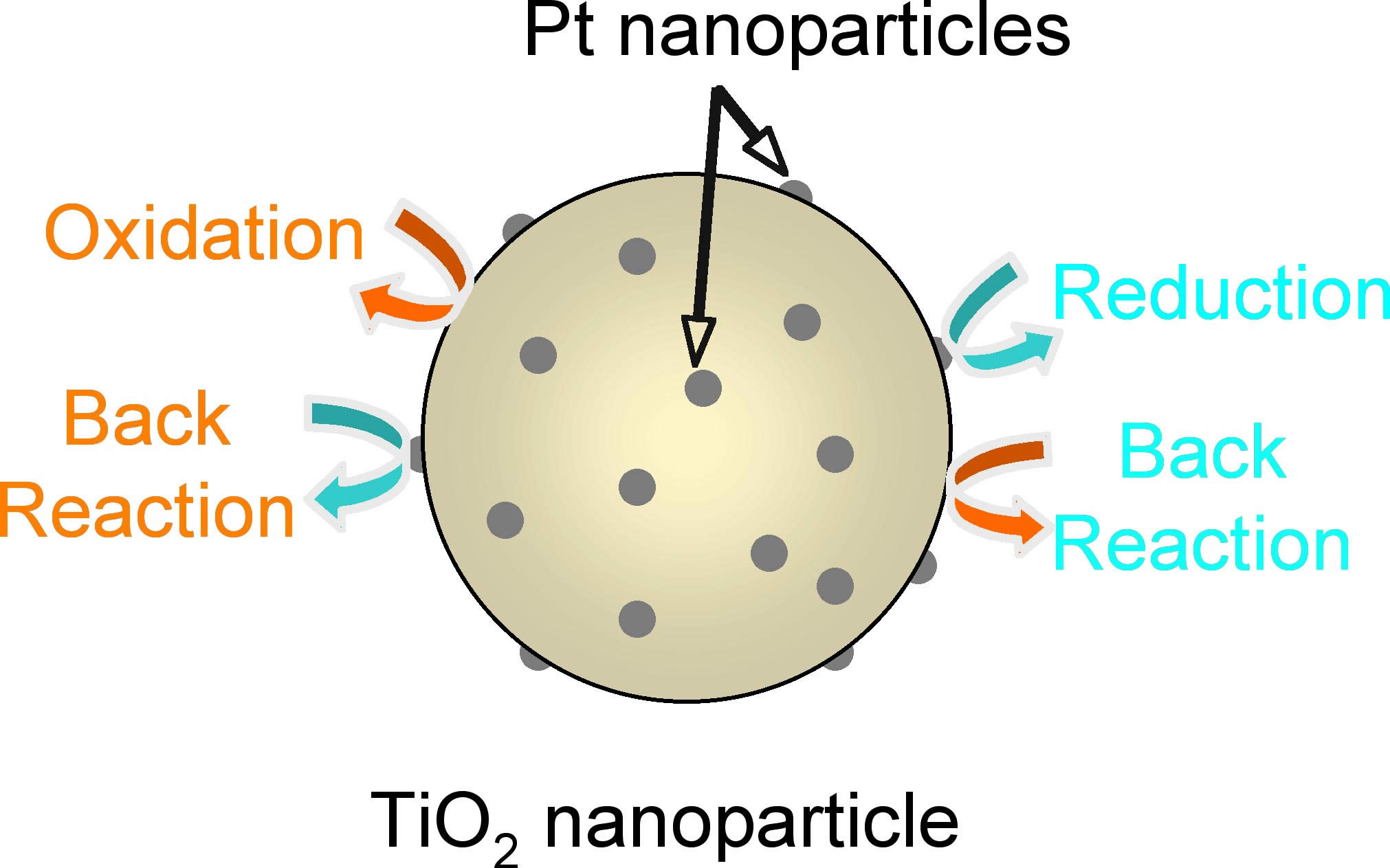

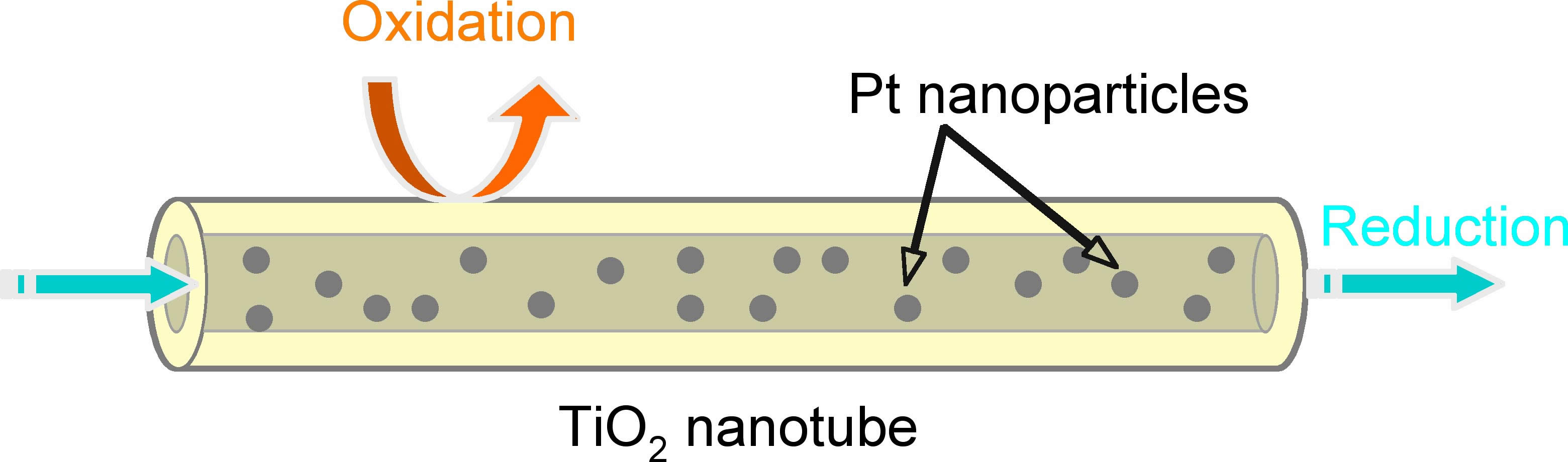

応用製品が活発に開発されている二酸化チタン光触媒の最大の欠点の一つは、球状ナノ粒子のために同じ粒子面に酸化と還元サイトが存在することで逆反応が容易に起こり、反応性の大きな低下を引き起こすことである。現在開発を行っているナノ反応場分離型酸化チタンナノチューブは、円筒構造の内壁と外壁でそれぞれ還元サイトと酸化サイトをナノレベルで分離することを可能にした世界で初めての酸化チタンナノ光触媒です。ナノレベルでの反応場の分離により逆反応がほとんど抑制され、非常に高い光触媒活性の発現が期待されます。また、可視光応答化も合わせて行うことで、室外、室内あらゆる環境に高い性能を発現する超高感度な光触媒の開発を行っています。

通常の酸化チタンナノ粒子の反応模式図

特殊な製法で製造した円筒構造を有する酸化チタンナノチューブを量産化し、その内壁のみに選択的に白金ナノ粒子を担持して還元反応を優先的に進行させるサイトを構築し、外壁を酸化サイトとしてナノレベルで反応場を分離した新規な光触媒の開発を行っています。また、前述のドービング技術を用いて、可視光応答性を発現させる酸化チタンナノチューブの開発も合わせて行っています。

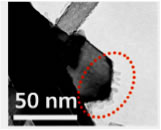

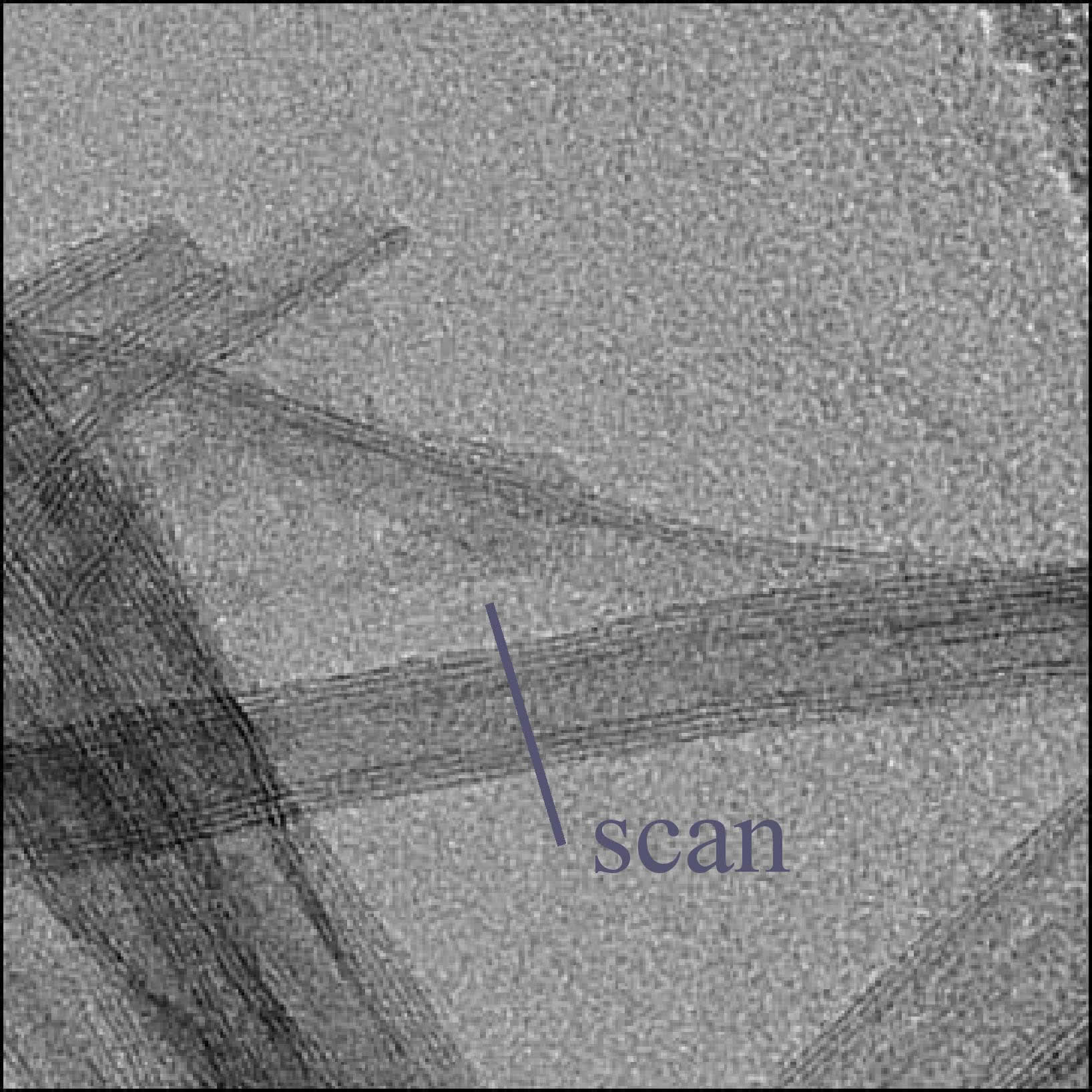

酸化チタンナノチューブの電子顕微鏡写真

ナノ反応場分離型酸化硫黄ドープ可視光応答型酸化チタンナノチューブの模式図

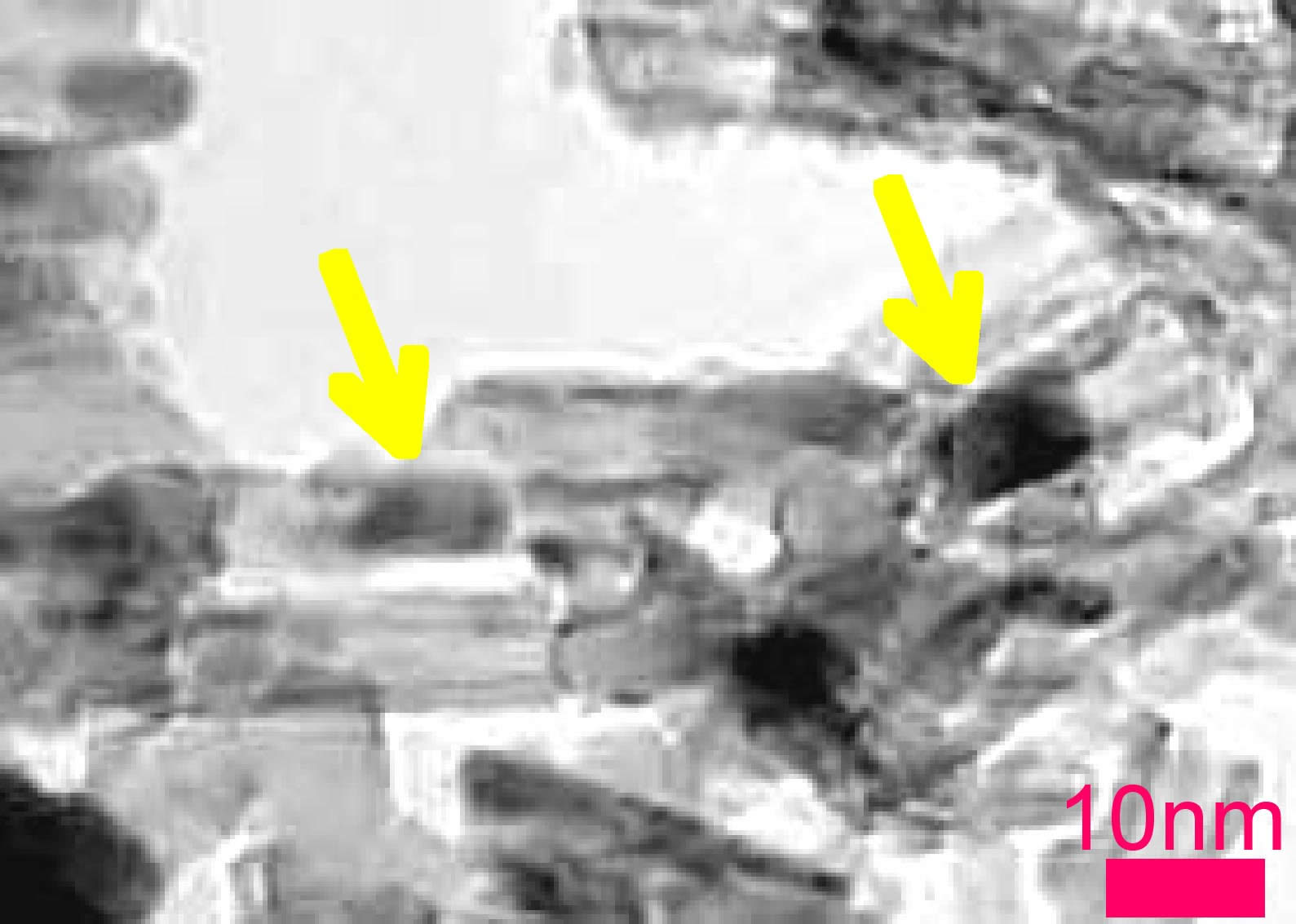

酸化チタンナノチューブの内壁のみに白金を担持した電子顕微鏡写真

反応場を分離した酸化チタンナノチューブは、硫黄ドープタイプの調製にも成功した。その触媒性能は、ナノレベルで反応場が分離されているばかりではなく、可視光応答性も発現するため、紫外から可視光領域の広範な光照射条件において、非常に高い有害物質分解性能を発現することが明らかになっている。

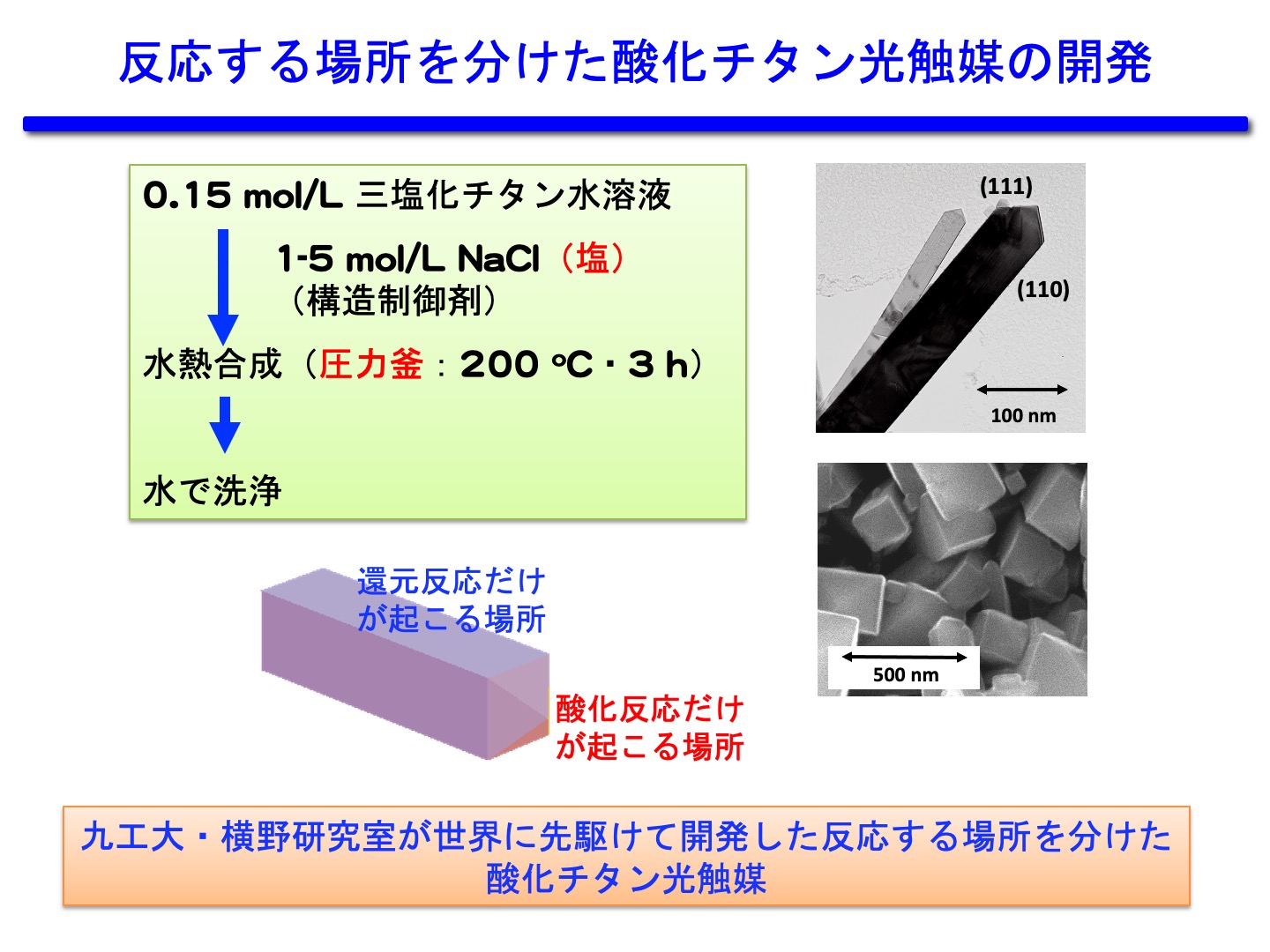

種々の水熱法を用いた二酸化チタン光触媒のナノスケールでの表面構造制御技術の開発

従来全く研究されていなかった二酸化チタン粒子表面の反応活性点の解明と表面および結晶構造制御法の開発を行っています。通常の二酸化チタンは一般に球状をしており、酸化や還元の触媒活性点が混在しているため、各反応の逆反応などが起こるためその効率が特殊な反応以外は低かった。このような問題点を克服し、従来の酸化チタンの活性を大きく凌駕する所謂、真の超高活性二酸化チタン光触媒の開発を行うものです。

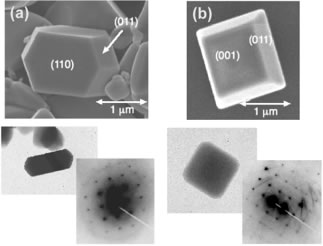

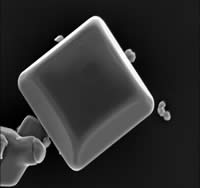

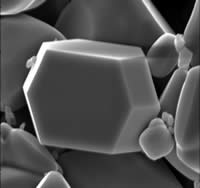

現在までに、特殊な二酸化チタン粒子の製造方法により、結晶構造が極めて発達して低指数面が露出した二酸化チタン粒子を調製することに成功し、それぞれの面で酸化反応および還元反応が独立に進行することを明らかにしています(図2、日刊工業新聞・平成15年7月30日および8月8日掲載)。

アナタース粒子 ルチル粒子

図2.表面構造制御された二酸化チタン粒子

さらに、高活性な面を選択的に露出させる技術の開発を目的として、この粒子の露出結晶面の化学的エッチング法によるナノレベルの制御技術開発を続けているところです。この研究によって反応の種類により表面構造が最適化された画期的な光触媒を開発する設計指針が確立すると考えています。

これら開発した光触媒を用いて、光エネルギーによる高付加価値化合物の合成システムの開発も行っています(日刊工業新聞・平成15年8月13日掲載)。

これらの技術を基にして、水熱法を駆使して、露出結晶面と結晶構造を能動的に制御するシステムの開発を続けています。反応に最適化された結晶面を露出させることで、完全な電荷分離の達成が可能となり、従来にない次世代型の超高感度光触媒の製造の指針が得られました。

.jpg)

.jpg)

.jpg)

種々の構造制御剤を用いて水熱合成により作成した、ナノ構造制御酸化チタン光触媒のTEMあるいはSEM写真とその模式図

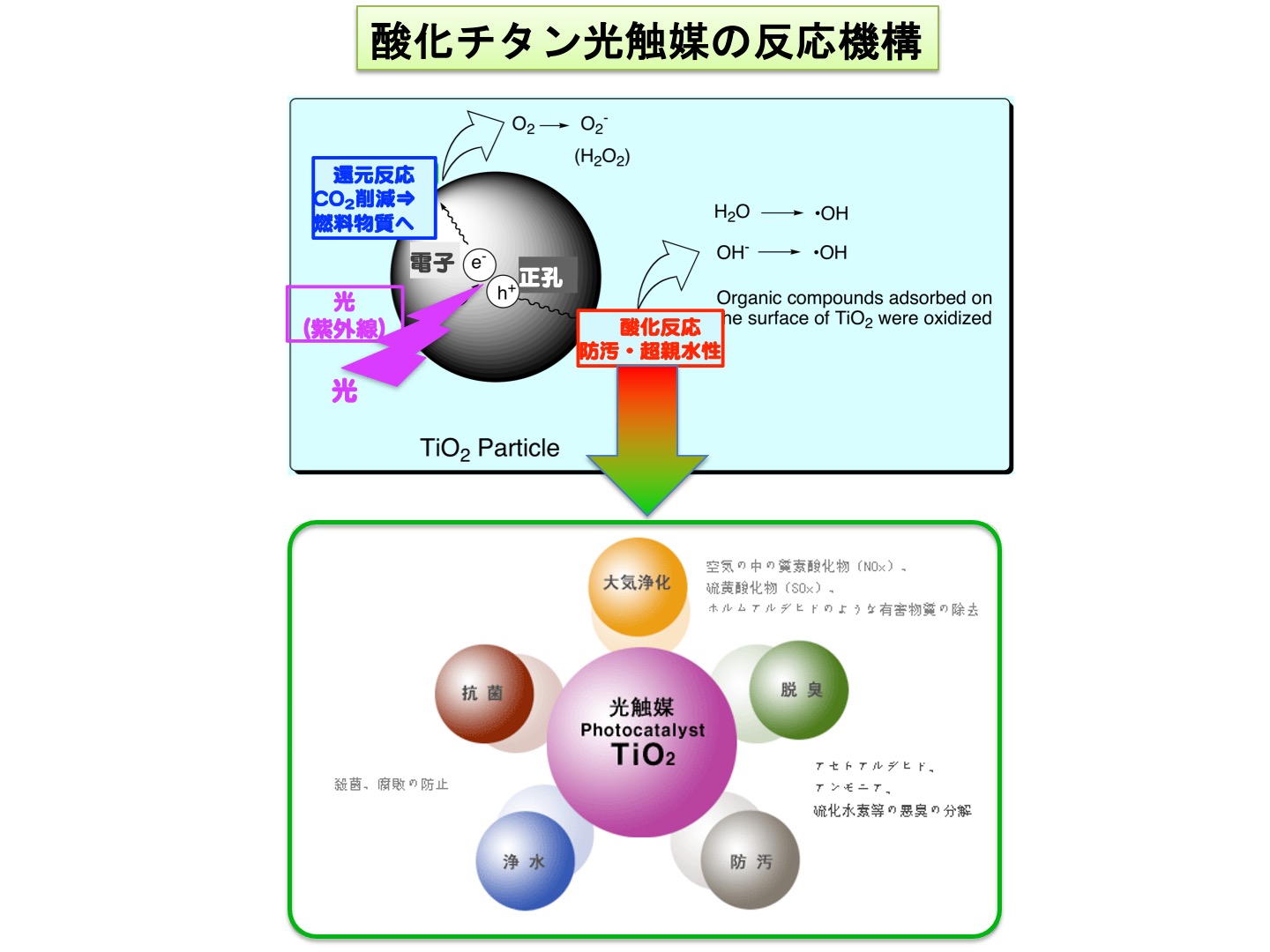

二酸化チタンに代表される光触媒は、バンドギャップ以上のエネルギーの光により励起され、バルク中に電子とホールが生成します。この電子とホールにより酸化反応あるいは還元反応を進行させることが可能です。しかし、より複雑な反応(異性化反応、転移反応など)を進行させることは不可能です。

そこで 二酸化チタン表面を複雑、あるいは高度な反応を進行させることが可能な助触媒で修飾することを計画しています。しかも、この助触媒は光励起により二酸化チタン中に生成する電子やホールで活性化されることが必須条件となります。

シラン基を有する各種遷移金属元素化合物類を表面構造制御された二酸化チタン粒子などの金属酸化物粒子上に固定化する手法について検討を行います。さらに、二酸化チタンのみに効率よく光が吸収され、遷移金属元素化合物である活性中心には電子あるいはホールが効率よく注入されるような触媒の合成を目的として遷移金属元素化合物を粒子上に部分的に局在化させて導入する手法の開発を行うことを計画しています。得られた遷移金属元素化合物を固定化した複合型光触媒を用いて、光照射条件下で固定化した遷移金属元素化合物依存性の反応の触媒活性を評価することを計画しています。

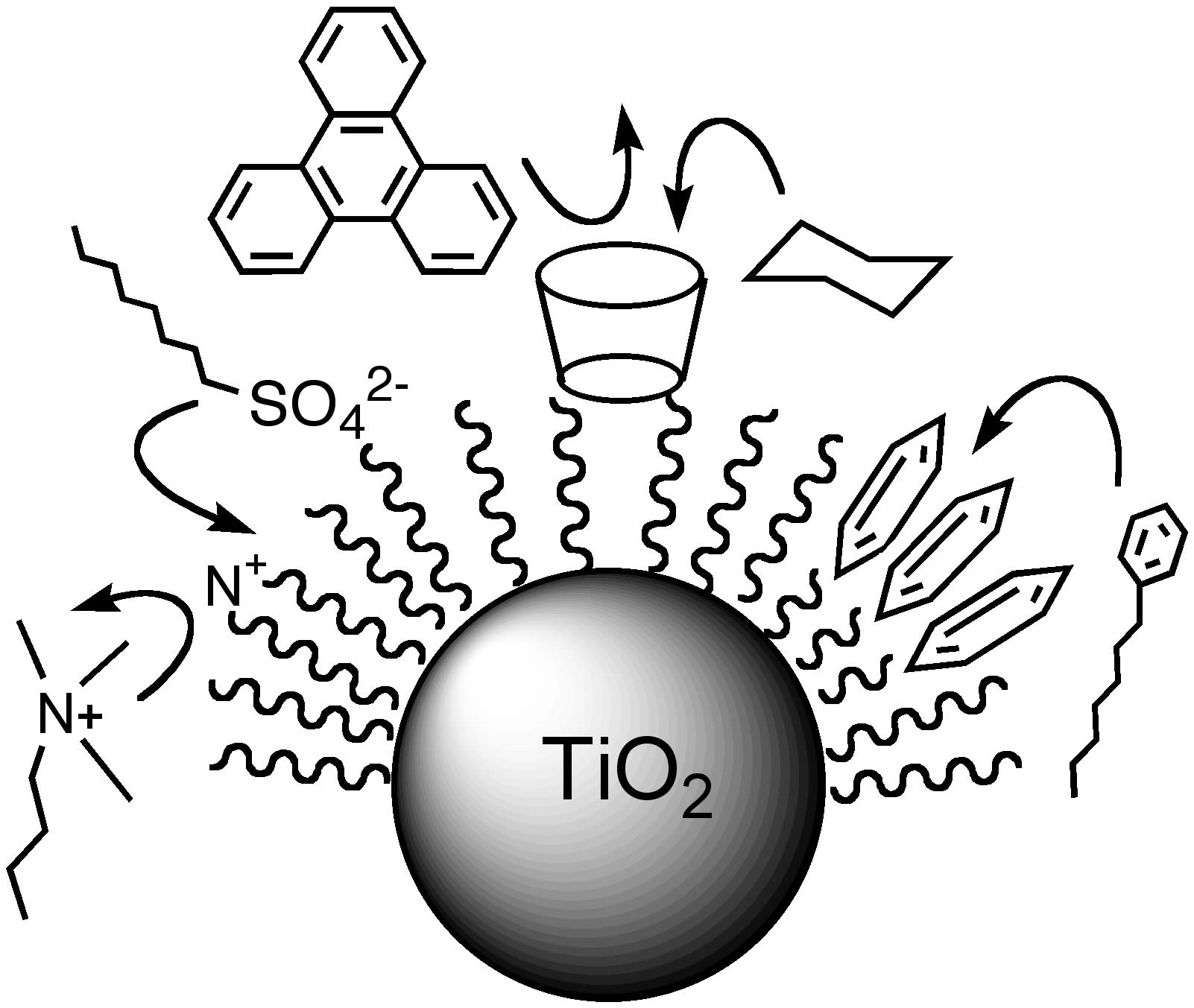

また、二酸化チタン光触媒は紫外光照射によりその表面が超親水性となります。この様な性質は、水中の疎水性有害物質を分解する場合、二酸化チタン表面との親和性を著しく低下させます。その結果、本来の光触媒活性を発現することが出来ないと考えられます。そこで、表面を様々な官能基(炭化水素、炭化フッ素、芳香族、大環状化合物)で修飾することにより、疎水性化合物との親和性をあげるとともに、分子認識能を有する、画期的なナノ反応場制御分子変換光触媒システムの構築に関する研究を行っています。その模式図を以下に示します(日刊工業新聞・平成16年6月3日および日経産業新聞6月11日掲載)。

高活性二酸化チタン光触媒を用いた環境調和型有機合成システムの開発

半導体光触媒反応は吸熱過程を進行させることも可能であり、全く新しい有機合成経路を開拓することが期待されます。たとえば、これまで困難とされていた分子状酸素あるいは水を用いたオレフィンやナフタレンの選択的部分酸化反応を効率良く進行させるシステムの構築に成功しています。(日刊工業新聞・平成15年8月13日掲載)現在、さらに新たな反応を開拓するとともに、反応効率や立体特異性を向上させるための研究を行っています。